人類最初の動画

選出理由

連載一本目の作品は「人類最初の動画≒映画作品」と呼ばれている「ディクソンの挨拶」だ。

映画の歴史において「どれが最初の映画か?」という論争は絶えず行われてきた。一般的には1895年フランス、ルミエール兄弟の手によって映画は発明されたと言われることが多い。しかし、ルミエール兄弟の用いた技術は、長い年月の積み重ねによって進歩してきた物である為、一般的に「映画」と呼ばれることは少ないが、ルミエール以前の人類最初の動画作品から話を始めた方が分かりやすいと思う。

前史

子供の頃、ノートにパラパラ漫画を描いた経験がある人は多いだろう。写真が開発された後、パラパラ漫画と同じ原理で写真を連写し、連続で見ることで「動画」を作ろうとする試みは、世界中で同時多発的に存在した。しかし、実現のためには解決すべき技術的な問題が主に三つ存在していた。

一つ目は、露光時間とシャッタースピードの問題である。最初期の写真は像を定着させるのに何時間も要した。しかし、写真を動いて見えるようにするには秒間数十枚の連写が必要になる。仮に現在の映画と同じ秒間24枚で動画を作るなら、最低でも1/24秒のシャッタースピードが不可欠であり、当時の技術では極めて困難な課題であった。

二つ目は、記録媒体の問題である。初期の写真は銅板やガラス板を媒体としていたため、一秒の動画を作るだけで何十枚もの板が必要になってしまう。これでは材料の問題だけでなく保管も困難であり、現代のような二時間の映画を作ることは不可能に近かった。

三つ目は、その写真をどう連続で見せるかという仕組みの問題だ。硬い銅板やガラス板ではパラパラ漫画のような再現は不可能である。たとえ柔らかい媒体に定着できたとしても、それを何時間も連続して見せるにはさらなる工夫が必要だった。

こうした難題を一撃で解決したのが、ジョージ・イーストマン率いる現在のイーストマン・コダック社であった。

1870年、世界初のプラスチックであるセルロイドが実用化された。安価で加工しやすく、弾力性と耐久性に優れたこの素材に目をつけたイーストマンは、1880年代後半、セルロイドを写真の記録媒体として商品化することに成功する。これにより記録は保管が容易なフィルムで行い、鑑賞は紙に印刷して行うという現代の「写真フィルム」と同じ仕組みが誕生した。これにより、重く硬い板に記録していた時代は終わり、写真を大量に撮ることも保管することも容易になった。

1888年、コダックは世界初のフィルムカメラを発売。「あなたがシャッターを押しさえすれば、後は我々がやります(”You press the button, we do the rest”)」という宣伝文句と共に、カメラを郵送すれば現像して新しいフィルムを装填し返却するという画期的なビジネスモデルを構築した。これにより、特定の技術者のものであった写真は、一般大衆へと一気に普及したのである。

※1 最初の写真用フィルム

出典:https://www.eastman.org/two-rare-rolls-early-kodak-film-acquired-george-eastman-museum

そんな普及したフィルムカメラを見て、あることを思いついた人物がいる。それがジョージ・イーストマンと時を同じくして、ニューヨークで働いていた発明王トーマス・エジソンであった。

作品の概要

1888年、エジソンは「動く写真」すなわち映画の開発に着手していた。エジソンが映画の開発に着手してまず最初にやった事は、特許の保護願を取得する事だった。エジソンはこの保護願において、映画を撮影する機械を「キネトグラフ」と名付け、「フォノグラフ(蓄音機)が耳に与えるのと同じことを目に与える装置」と定義した。

次にエジソンは、映画開発部門のトップとして、若きスコットランド人技術者ウィリアム・K・L・ディクソンを選出した。よって映画の開発者としてはエジソンの名前が有名だが、実際の設計と試作を主導したディクソンの功績も見落とすことはできないだろう。

初期の試作では、エジソンが以前開発した蓄音機や、次回詳しく紹介するが、絵が連続して動いて見えるフェナキストスコープやゾートロープといった玩具の原理を応用し、シリンダー式の装置を使って映像化を試みた。シリンダーの曲面に写真を螺旋状に配置していき、その写真を一枚ずつ投影していくという仕様だったが、この方式には致命的な欠点があった。まず、シリンダーの曲面に映像を投影すると、写真の端に焦点が上手く当たらずどうしてもボケてしまう。さらに、写真を螺旋状に配置する構造上、映像の長さを伸ばすにはシリンダー自体をどんどん長くしなければならず、現実的ではなかった。

1889年または1890年のある日、エジソンとディクソンはこの手法を用い、試験的な映像作品『モンキーシャインズ』の制作に成功する。

※2 シリンダー式キネトグラフでテスト撮影した『モンキーシャインズ』(1889年または1890年頃)のフィルムのシート

出典:https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetoscope#/media/File:MonkeyshinesStrip.jpg

これが、キネトグラフによって撮影された最初の実験映画となったが、この作品を一目見ればわかるが、明らかに焦点が合っていないボヤけた映像だ。キネトグラフの実用化は、まだ遠く、シリンダー型では映像の時間や画質に限界があることが明白だった。

『モンキーシャインズ』で一定の成果を上げた後、ディクソンとエジソンは、より長く、より鮮明で、より安定した映像再生が可能な方法を探っていた。そんな時、エジソンは前述のイーストマン社が開発した柔軟な写真用フィルムの存在を知る。これこそが、映画技術を大きく前進させる転機となった。映像をシリンダーに直接印刷するのではなく、写真フィルムを使って撮影し、それを巻き取ったり伸ばしたりして扱えば、保管時は巻いておけば邪魔にならずにすみ、投影時は平らに伸ばせば映像は鮮明に映る。このアイデアによって、ついに「動く写真」の実現が現実味を帯びてきた。こうしてエジソン社はフィルムを帯状(ストリップ式)にして、連続的にカメラへ送る方式へと大きく舵を切ることになる。

エジソンはイーストマン社から写真用フィルムを大量に購入し、これを用いて開発を進めた。

※3 イーストマンが35mmフィルムをエジソンに渡してる歴史的な写真

この方式では、写真が一定間隔で並んだ長尺のフィルムを、一枚ずつコマ送りする構造が求められる。だがこの段階で一つ、大きな技術的問題に突き当たる。フィルムを正確なタイミングで動かし、瞬時に止めて静止画として投影するという精密な動作が、既存の送り出し機構ではうまくいかなかったのだ。

この課題を解決する鍵となったのが、フィルムの端に一定間隔で開いた穴、いわゆるパーフォレーションを導入するという工夫だった。これにより、送り機構がフィルムの穴を歯車のように噛んで、正確な位置で止めたり進めたりすることが可能になる。

※4 35mmフィルムで左右に開いてる穴がパーフォレーション

出典:https://en.wikipedia.org/wiki/35_mm_movie_film#/media/File:35mm_movie_negative.jpg

このパーフォレーションという技術を思いついた背景には、エジソンが以前、電信士として働いていた時の経験が活きていたとされる。当時の電信機やテレタイプ装置では、紙テープに穴を空けて情報を記録し、送信する仕組みが使われていた。その原理を映像フィルムに応用するという、エジソンの経験が活きた実用的な発想だった。

こうしてストリップ式フィルムとパーフォレーションの技術を取り入れたことで、ディクソンとエジソンの映画開発は大きく前進する。ついに彼らは、後に映画史において最初の映画の一つに数えられる短編フィルムの撮影に成功する。それが、1891年に撮影された『ディクソンの挨拶(Dickson Greeting)』である。

※5 ディクソンの挨拶

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADickson_greeting.jpg

この作品は、映画と言っても現代の感覚とは大きく異なり、わずか6秒程度の長さしかないモノクロのサイレント映像である。画面にスーツ姿のディクソン本人が現れ、カメラに向かって帽子を取り、軽く頭を下げるだけの、非常にシンプルな内容だ。しかし、この短い映像こそが、人間の動きを連続写真として記録し、再生するという、まさに「動く写真」の誕生といえる。

その後

そんなキネトグラフで撮影された映像が、どのようにして社会に受容されていったのかというと、これにはエジソンの人生経験と性格が色濃く反映されている。

白熱灯、映画といったありとあらゆる機器を開発したエジソンは、耳が不自由だったことも相まって、「電話」の発明だけは、1876年にグラハム・ベルに先を越されてしまう。その代わりと言っては何だが、翌年の1877年、エジソンは音を記録しておく機械、蓄音機(レコード)の発明をする。

※6 エジソンの蓄音機

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/Category%3AEdison_phonographs

しかし、現代において録音技術は音楽や、会話を記録しておく為に用いられたりするが、大きくて邪魔な割に音質が悪く、しかも高価な蓄音機を、当時の大衆は重宝しなかった。よって蓄音機が発明された後も、引き続き音楽の記録は楽譜に、会話の記録は速記に頼るのが一般的だった。

とはいえ、この蓄音機には思わぬ価値があった。「娯楽」としての利用である。録音された音が、時間を置いて再び再生されるという現象は、当時の人々にとって非常に不思議で魅力的な体験だった。エジソンはこの仕組みを「見世物」として披露し、人々の関心を集めることで成功を収めていたのである。

キネトグラフを開発したエジソンは、蓄音機での経験から、どのように売り出すかについて、すでに明確な方針を持っていた。彼は蓄音機の開発の際に、「実用的な記録装置」としての販売に苦戦した経験から、キネトスコープは最初から「娯楽用」として売り出していく事にした。

実はエジソンは、キネトグラフの特許保護願を最初に提出した時点で、その映像を再生するための機械、「キネトスコープ」の保護願も同時に提出していた。

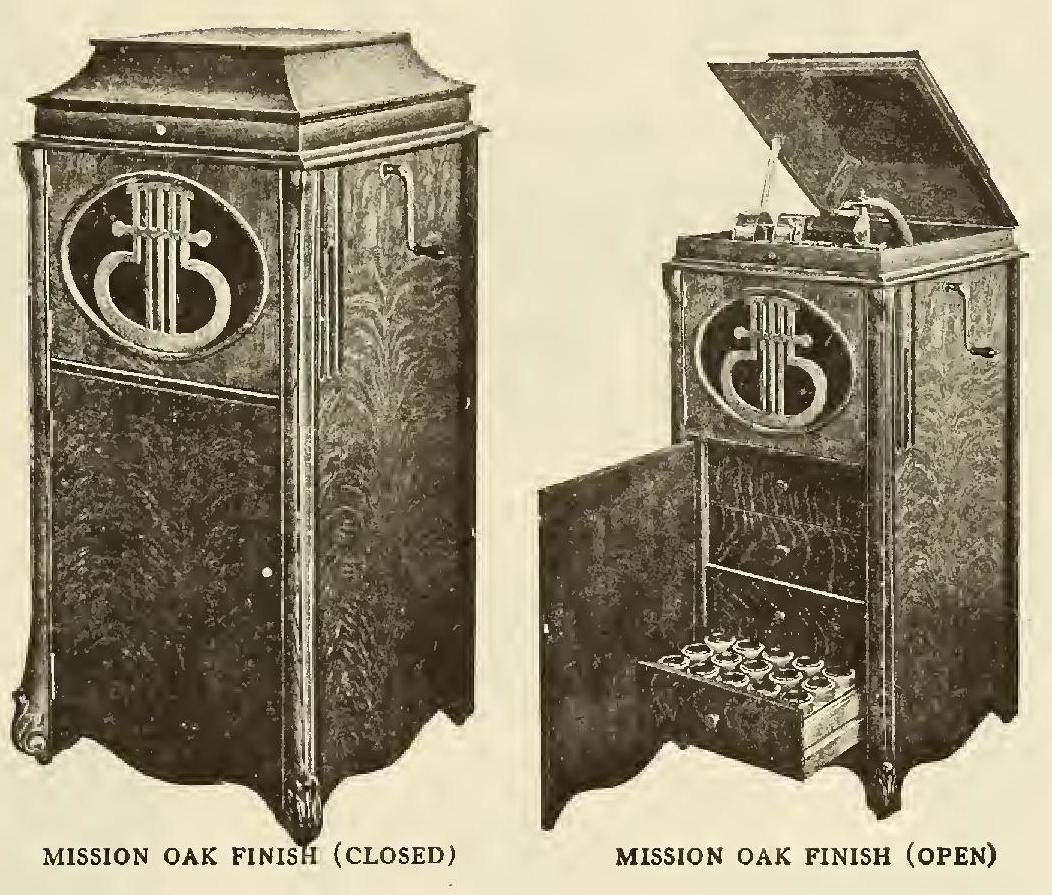

※7 キネトスコープ

出典 : https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetoscope#/media/File:Kinetoscope.jpg

しかし、完成したキネトスコープの装置としての基本構造は、現在の劇場で上映されるような映画とは、大きく異なる。箱型の装置の上部に覗き穴がついており、内部に映し出される映像を一人ずつ順番に覗き込んで見るという形式の鑑賞装置である。

序章でも書いたが、カメラとはラテン語で「暗い部屋」を意味する「カメラ・オブスキュラ」が語源の言葉だ。上映形式の映画や、テレビ、スマートフォンといった平面のディスプレイに慣れた現代人にとっては、暗い箱をわざわざ覗き込むという仕様は少々奇妙に思えるかもしれないが、一眼レフカメラや初期のビデオカメラのファインダーを思い出せば、この形式も当時としては十分に合理的な方法だったことが分かるだろう。

1894年、ニューヨークに世界初の映画館「キネトスコープ・パーラー」が誕生する。

※8 キネトスコープパーラー

出典:https://theasc.com/asc-museum-kinetoscope

この施設には、複数のキネトスコープ装置がずらりと並び、来場者は一人1台ずつ覗き込んで映像を楽しむという方式だった。この発想の裏には、、当時アメリカの街角で流行していた「ニッケル・イン・ザ・スロット・マシン」、すなわち1回5セント(ニッケル)を投入して遊ぶコイン式の自動娯楽機械の存在がある。ジュークボックスや簡易スロットマシンなど、硬貨一枚で手軽に楽しめる娯楽は、すでに庶民の間で広く受け入れられていることを、エジソンはしっかりと観察していた。キネトスコープも同様に、1回5セントで楽しめる「見る娯楽」として普及させようと考え、現代のゲームセンターやガチャガチャ専門店に近い感覚で、キネトスコープ・パーラーは開業したのである。

このキネトスコープパーラーで上映されていた映像は、ダンサーの踊りやレスラーの試合、コメディ風の短い寸劇など、「ディクソンの挨拶」よりも少し発展してはいたが、内容としてはごく簡素なものだった。しかし、「写真が動く」という体験そのものが、それまでの人類の長い歴史から考えると画期的であり、人々にとってはそれだけで十分に衝撃的かつ、魅力的な「見世物」だった。映像技術そのものが新鮮だった時代、観客にとっては内容よりも「動く」という現象そのものが主役だったのである。

よって第一章では、映画の歴史において最初に現れたジャンルである、「見世物としての映画」の歴史を追っていこうと思う。「思想」や「芸術」といった知性が介在しない、純粋に見て楽しむだけの「見世物」としてのみ存在する、享楽的な映画の歴史を、実例を挙げつつ振り返っていこうと思う。