でもAIに相談するとちょっとラク

【AI活用法シリーズ 第3回/全5回】

こんにちは、ハナグミのけーくんです! 前回の第2回では、AIと壁打ちしてアイデア発想を養おうというテーマでお話ししました。今回は、実際に「ロゴ作成」をAIを活用して制作する方法についてお話しします。

「ロゴを作ってください」

と言われた時、みなさんはどう感じますか?

僕は「おもしろそう!でも…どこから始めよう?」という気持ちになります。

ワクワクする反面、何をどう進めればいいのか、いつも手順の整理から始めることになります。

ロゴって、一見シンプルに見えるのに、実はものすごく奥が深い。

たった数センチの中に、会社の理念やブランドの個性、そして「覚えてもらえるかどうか」という重要なミッションが詰まっているんですから。そりゃあ難しいわけです。

前回の記事でAIを利用することは良き相談相手であることをお伝えしました。

ロゴ作成でも同じように、「全部AIに任せよう」という話ではないのですが、一人で悩んでいる時に話し相手がいるというのは、思っていたより助かるものです。

ロゴの役割って何?初心者のハマりがちな落とし穴

まずはロゴの基本的な役割を整理してみましょう。ロゴには大きく3つの使命があります。

1. 識別性:他と区別できること

スターバックスの人魚マーク、Appleのかじられたリンゴ。これらを見た瞬間「あ、あのお店だ」「あの会社だ」と分かりますよね。これが識別性です。

2. 記憶性:覚えてもらえること

複雑すぎて覚えられないロゴは、存在しないのと同じです。シンプルで印象的なデザインが求められる理由がここにあります。記憶性とはまさにこのことです。

3. 汎用性:どこでも使えること

名刺からWebサイト、看板まで。大きくても小さくても、カラーでもモノクロでも美しく見える。これが汎用性です。

初心者がハマりがちな3つの落とし穴

落とし穴その1:「かっこよくしなきゃ」症候群

複雑なフォント、盛り込まれすぎて、何の会社なのか分からなくなっている。

「ロゴはかっこよくなければいけない」という思い込みで、やたらと装飾を付けたがる人がいます。

でも実は、シンプルなロゴほど強い印象を残すもの。

NIKEのスウォッシュなんて、ただの「レ」みたいな形なのに、世界で最も認知されているロゴの一つです。

落とし穴その2:「全部込め込み」症候群

ネットワーク線などが全部詰め込まれて、小さくするともはや何が描いてあるか全く分からない例

会社の事業内容を全部ロゴに詰め込もうとする人もいます。IT企業だからってパソコンとスマホとクラウドと人工知能を全部描いたら、もはや絵画です。ロゴは小説ではなく俳句。余白にこそ美がある、なんて言葉もありますしね。

落とし穴その3:「完璧主義」症候群

「一発で完璧なロゴを作らなきゃ」と思い込んで、結局何も作れなくなってしまうパターンです。

ロゴは生き物。使いながら育てていくものだと考えた方が楽になります。

「ラフ案を出してもらう」というAIの使い方

ここでAIの使い方について考えてみましょう。AIは「完璧な答えをくれる魔法の箱」ではありません。でも「アイデアの整理を手伝ってくれる相手」としては、なかなか使えるんです。

AIとのロゴ相談、実際のやりとり例

けーくん

けーくんカフェのロゴを考えています。

温かみがあって、でもモダンな感じにしたいんです。

AI:素敵ですね!温かみとモダンの組み合わせでいくつか方向性を提案してみます

- 手書き風のフォントに幾何学的なアクセント

- 温かいアースカラーにシンプルな図形

- コーヒーカップのミニマルなイラストとサンセリフフォント どの方向性が気になりますか?」

けーくん

けーくん手書き風とモダンの組み合わせが気になります

AI:それなら、メインの文字は手書き風にして、アンダーラインや装飾部分を直線的にすると良いバランスになりそうです。色は…

こんな感じで、一人でウンウン唸っているより、話が進むことがあります。

AIに相談するときのコツ

- 現状を素直に伝える 「デザインが苦手で…」「何から始めていいか分からなくて…」素直に伝えましょう。AIは判断しません。

- 「なんとなく」でも大丈夫 「なんとなく青っぽいのが良い」「なんとなく丸い感じ」それで十分スタートできます。

- 対話を楽しむ 一回の質問で完璧な答えを求めず、キャッチボールを楽しみましょう。

モチーフ・配色・スタイルの方向性を相談する

ロゴ作成で迷うのは、大きく分けて3つの要素です。AIはこの整理に使えることがあります。

モチーフ選び:「何を描くか」の相談

あなたの業種・想いをAIに伝えると、モチーフの候補をいくつか出してくれます。

例:動物病院の場合

- 直接的:犬、猫、聴診器、十字マーク

- 抽象的:ハート、手、円(温かみ・包容力)

- 意外性:家、虹、葉っぱ(家族・希望・成長)

「動物病院だから犬の絵を描かなきゃ」と思い込んでいたのに、「温かい家庭」を表現する「家」のモチーフという提案を受けて、新しい視点に気づくこともあります。

配色:「色の心理学」を教わる

色には心理的な効果があります。でも「赤は情熱、青は信頼」程度の知識しかない僕たち。AIは色の組み合わせや業界との相性について例を提示してくれます。

AIからの配色提案例

「法律事務所でしたら、信頼感を表すネイビーをメインに、知性を表すシルバーをアクセントにすると良いでしょう。ただし、親しみやすさも大切でしたら、ネイビーを少し明るくしたロイヤルブルーにして、温かみのあるベージュを組み合わせる方法もあります」

上記の例はほんの一例ですが、具体的で、なおかつ選択肢も示してくれる。

これなら配色で迷いがちな僕でも考えやすくなります。

スタイル:「雰囲気」を言語化してもらう

「なんかこう…モダンだけど親しみやすい感じで…」という曖昧な希望を、AIは言語化して整理してくれます。

けーくん

けーくん古すぎず新しすぎず、でも信頼できる感じの雰囲気にしたいんです・・・

AI:「それでしたら『モダン・クラシック』というスタイルはいかがでしょう。伝統的な安定感がありながら、今の時代にもマッチするデザインです。具体的には:

- フォント:セリフ体(伝統)とサンセリフ体(モダン)のバランス

- 装飾:シンプルだけど品のあるライン

- 全体:左右対称で安定感がありつつ、余白でスタイリッシュに

おお!そういうのがあるのか!方向性が見えてきそう!

『モダン・クラシック』という言葉を新たに知ることで実際に画像検索してみたり、実際に思ったものと違えば別の雰囲気をまたAIに聞いてみればいい。

知らなかったことを知り、新たな知識が増える。まさに「学習」ですね!

実例:手書きのスケッチ→AIで発展させてみた

理論だけでは分からないので、実際にやってみましょう。

Step1:手書きスケッチ

とある小さなベーカリーのロゴを考えてみます。まずは手書きで、思いつくまま描いてみました。

- パンの絵(まんまる)

- 店名「Sunshine Bakery」

- なんか太陽っぽいやつ

…我ながらひどい絵です。小学生の落書きレベル。

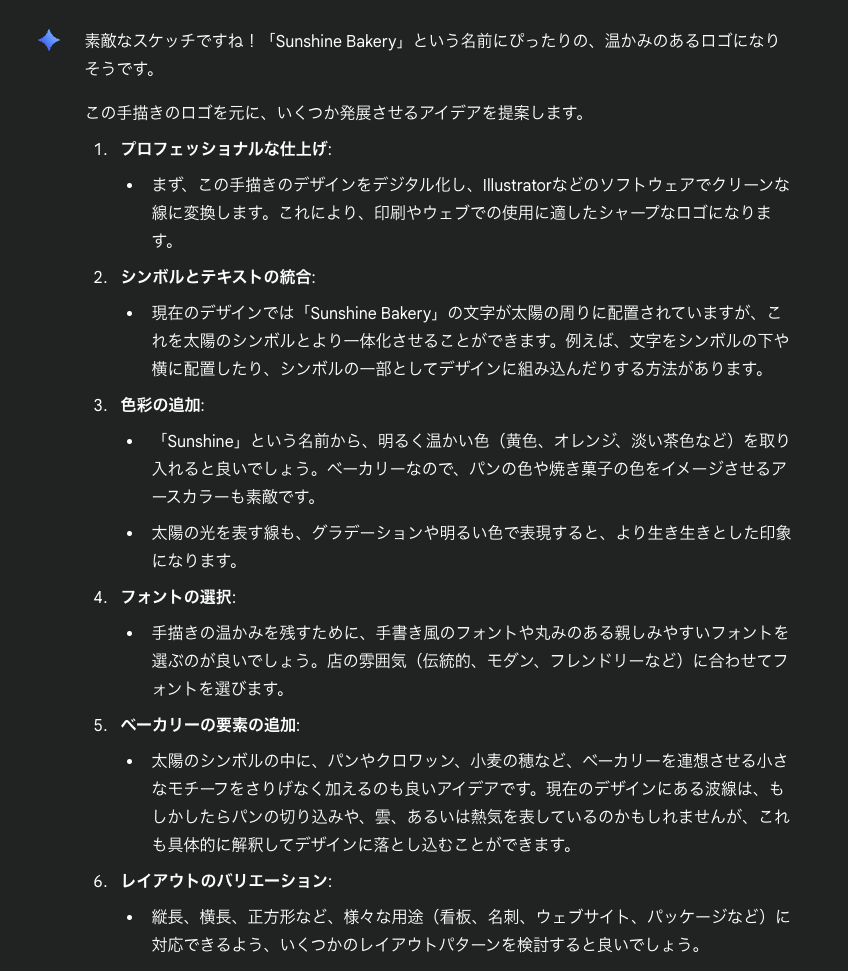

Step2:AIに相談

「手書きでベーカリーのロゴを描いてみたんですが、どう発展させればいいでしょうか?」と画像付きでAIに相談してみました。

というようなAIからのアドバイスを聞き、なるほどーと早速、Illustratorを起動しました。

Step3:AIのアドバイスを元に修正

手書きスケッチを元に、AIのアドバイスを参考にしながら新たに思い浮かんだアイデアを形にしていきます。

- パンのモチーフを楕円の中に追加(立体感が出た!)

- 湯気を曲線で表現(確かに温かそう!)

- お盆を水平線に見立てて朝日のように表現してみようかな?

- 「Sunshine Bakery」を太陽に沿って並べてみよう!

完成

最初の落書きが、見違えるほど「それっぽく」なりました。

AIが直接絵を描いてくれたわけではありません。でも「どこをどう改善すればいいか」の具体的なアドバイスをくれたおかげで、手書きスケッチが生きたロゴになりました。

「決めるのは自分」だからこそAIが使える

ここで大切なことを確認したいと思います。AIは提案してくれますが、決めるのはあなたです。

そして、それがAIを使う上でのメリットでもあります。

AIは「答え」ではなく「選択肢」をくれる

AIに「完璧なロゴを作って」とお願いしても、「完璧」の定義はあなたにしか分からないので、AIは困ってしまいます。でも「こんな方向性はどうですか?」「こんな色の組み合わせは?」と選択肢を示してくれることで、あなたの「好み」が明確になっていくんです。

「なんか違う」も立派な判断基準

AIの提案に対して「なんか違う気がする…」と感じることもあります。

でもこれって、とても価値のある反応なんです。「違う」が分かれば「どっちの方向に行きたいか」も見えてくる。

AI:「明るいオレンジをメインにしては?」

けーくん

けーくんうーん、なんか違う気がする…

AI:「もう少し落ち着いた色がお好みですか?それとも、オレンジ以外の暖色系?」

けーくん

けーくんあ、落ち着いた色の方が良いです!

この対話を通して、あなた自身の好みが明確になっていくんです。

そしてこのアイデアを具体的にしていく行動 この打ち合わせ感・・・どこかで・・・

そう!デザイナーとクライアントが実際やり取りするあの感じに似ています。

曖昧なことを、やり取りを通じて具体的なものに落とし込んでいく。要件を引き出す工程を体験できるかもしれませんね。

ただし、判断をするのがAIではなく人であるということを除いてですが。

最終判断はあなたの直感でOK

データやトレンドも大切ですが、ロゴは最終的には「愛着を持って使い続けられるかどうか」が重要です。

理論的には完璧でも、なんとなく気に入らないロゴを使い続けるのは辛いもの。

「なんとなく気に入った」「これだとワクワクする」そんな直感を大切にしてください。

AIはその直感をサポートしてくれる存在なんです。

まとめ:ロゴ作りの”不安”を軽くする補助輪

ロゴ作成は確かに難しいものです。

でもその難しさの正体は「一人で全部やらなきゃ」「間違ったらどうしよう」という不安だったりします。

AIは万能ツールではありません。でも、相談相手としては使えます。

- 「分からない」と素直に言える相手

- いつでも付き合ってくれる相手

- 専門知識を分かりやすく教えてくれる相手

- でも最終決定は押し付けない相手

自転車の補助輪みたいなものです。慣れてくれば外せるし、付いていても恥ずかしくない。

転倒の心配が少ない分、思い切ってペダルを漕げます。

ロゴ作成で悩んでいる方、一人で抱え込まずにAIに相談してみてください。

完璧なロゴがいきなりできる魔法はありませんが、「なんとかなりそう」という気持ちになれるかもしれません。

AIという相談相手を使って、気軽にロゴ作りに挑戦してみませんか?

完璧を目指さず、まずは「80点で満足」「あとは使いながら育てよう」くらいの気持ちで始めてみれば、案外うまくいくかもしれません。

次回予告 第4回は「Webページの流れがまとまらない?AIに”たたき台”を作ってもらおう」をお届けします。ホームページやランディングページなど、複数の情報を整理して見やすくレイアウトする方法について、AIと一緒に考えていきましょう。