以前、写真が発明されるまでの話を書いたが、映画は総合芸術である為、写真だけでなく様々な分野における技術の結晶として誕生した。よって、映画の歴史について体系的に学ぶには、人類の発明品の歴史を辿る必要がある。

演繹法と帰納法

科学者による発明と発見の歴史について語る前に、今後も話題に上がるであろう、演繹法と帰納法という、論理学における2つの対照的な証明方法について解説していきたい。

まず演繹法とは、一つの絶対的な規則を用いて、細かい全ての事象を判断していく手法である。演繹法的な思考をする科学者たちは「世界はシンプルな方程式によって表せるはずだ」と信じ、先人達が残した知恵と、普遍的な現象を用いてこの世を支配する方程式を導き出した。万有引力を発見したニュートンや、電磁気学をまとめたマクスウェル、相対性理論で有名なアインシュタイン等は、演繹法的な思考をする科学者だったと言えるだろう。彼らの発見した公式は、多くの物理現象に当てはまり、学問的な価値は高い一方で、実用性には直結せず、俗世とは離れたものだった。またどんなに完璧に思える理論にも必ず例外が存在し、未知の現象に直面した時に身動きが取れなくなってしまうのも、演繹的な思考法の難点だ。

一方、帰納法とは、数多くの事象から逆算して、一つの結論に辿りつく手法である。帰納法的な思考をする科学者達は、紙の上で論理を構築するよりも、実験で手を動かし、より実用的な発明品を生み出す事を好んだ。蒸気機関を発明したワットや、電磁誘導の法則を発見して発電機の原型を作ったファラデー、そして映画を発明したエジソンも、帰納法的な思考をする科学者だったと言えるだろう。彼らは、とりあえず手を動かすことで大量にデータを取得し、その傾向から少しずつ実験の精度を上げていくスタイルで様々な技術を発明した。こういった、ひたすら実験するスタイルは、自分があまり詳しくない未知の分野でも、やり続ければ方向性が何となく見つかり、成功を収めることが可能である為、この手法の守備範囲はかなり広い。その一方で、偶然の積み重ねで完成した発明品がどういう原理で動いているのか?を、発明した科学者本人も分かっていないことも、しばしばあった。

ニュートンによる万有引力の発見には学術界での名誉しか与えられなかったが、ワットによる蒸気機関の発明には特許が与えられ、莫大な富がもたらされた。よって、発明家は特許使用で得た利益を設備投資に回すことで新たな発明を生み、その特許使用料で新たな発明を生むという、上昇気流に乗ることが可能だったのである。映画の誕生も、エジソンという発明家が乗った、特許と発明の上昇気流の賜物だった。

ブルネレスキの卵

記録によると、古代ギリシャの時代から人類はある種の「特許」みたいな仕組みを、社会の中で確立させていた。紀元前500年、現在のイタリア半島南部に存在した、ギリシャの植民都市シュバリスでは、優れた発明をした人物に対して、その後一年間はその発明によって生まれた利益を与える制度が存在した。しかし、これはあくまで王が市民に与える勲章や褒美の延長みたいな物で、正文化・制度化された物ではなかった。

よって、現代に通じる「特許」が生まれるのは、ルネサンス期のイタリアまで待つ必要がある。そんな、世界で最初の特許が与えられたのは、前回、遠近法の産みの親として名前を挙げたイタリア・フィレンツェの建築家、ブルネレスキだった。1420年、イタリア・フィレンツェでは、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂が建設中だったが、その大聖堂の最上部であるドーム部分をどう作るのか?という工法がまだ決まっていなかった。

完成すれば当時世界最大となるドームの建設を誰が行うか決定するために、コンペが開かれた。コンペには、ブルネレスキを含む様々な建築家が案を持ち寄り、プレゼンテーションが始まったものの、中々良い案が出て来なかった。

そこで、ブルネレスキは自分の番が回ってくるとこう言った。「ここに一つの卵がある。この卵を立てる事に成功した人が、ドームの建設を担う事にしよう。」不安定に転がる生卵を、建築家達は立てることが出来なかった。しかし最後に挑戦したブルネレスキは、生卵の底の部分を机に当てて潰すことで、卵を立てることに成功した。ブルネレスキの卑怯とも斬新とも言えるやり方を見た他の建築家達は、「そんな事だったら俺たちでも出来たよ」と言った。それに対してブルネレスキは言う、「誰でも出来る事でも、最初にそれを発想して成し遂げるのは難しいんだ。もし僕が書いた設計図を君たちに見せたら、君たちはそれをパクって完成させるだろう。設計図はここでは見せない。でもドームの建設は俺に任せてくれ。」こうしてドームの建設はブルネレスキが担うことが決まった。

このエピソードは特許の本質を表している。完成している機械を分解して、その動きの仕組みを確かめる事を、工学の世界ではリバースエンジニアリングと呼ぶ。最初にその技術を発明するのは難しくても、一度誰かが発明してしまえば、リバースエンジニアリングでその仕組みを確認して、同じ物を作る事は割と簡単になる。すると最初に発明した人が利益を得ることができなくなってしまい、そんな事態が続くと、誰も真面目に新しい物を発明しようとは思わなくなってしまう。この問題を解決するために、発明家が新しい発明をする動機として生まれたのが特許だった。1421年、ブルネレスキはドームの建築資材を運ぶための船を設計し、その船の設計に対して世界初の特許が与えられた。ブルネレスキが世界初の特許を得たのは、必然とも言えるだろう。

既に気づいてる人も多いかもしれないが、現在、日本でも有名な「コロンブスの卵」のエピソードの元ネタは、この「ブルネレスキの卵」の話だ。「コロンブスの卵」の方は、ブルネレスキの話を元にした、後世の創作のようである。また、コロンブスのアメリカ大陸の「発見」は、発明では無いし、当時アメリカ大陸には既に先住民族が居たことから、実際には発見ですらない。よって今後は、「コロンブスの卵」ではなく「ブルネレスキの卵」の方のエピソードを広めていくべきだと思う。まあ、「ブルネレスキの卵」のエピソードの方も真偽は不確かだし、「実際の生卵は底を潰さなくても上手いことバランスを取れば立たすことができる」という点で、このエピソード自体に大きな欠陥が存在するが。

特許制度の誕生

1421年にブルネレスキはフィレンツェ政府から世界初の特許を与えられたが、これはあくまで例外的な措置で、成文化された法律ではなかった。その半世紀後の1474年、イタリア・ベネチアにおいて、世界初の成文特許法である発明者条例が公布される。前回、望遠鏡の改良の件で取り上げた科学者のガリレオ・ガリレイも、この発明者条例の下で様々な特許を取得した。

しかし、ガリレオの取得した特許はアルキメデスが発明した螺旋ポンプや、ハンス・リッペルハイ望遠鏡といった、必ずしもガリレオ本人が発明したとは言えない物も多かった。特許にはいつの時代も、こういった権利問題が付き纏ったようである。

この特許制度をイタリアに次いで積極的に採用したのが、当時、大陸のヨーロッパ諸国に遅れを取っていたイギリスだった。当時のイギリスには、羊毛ぐらいしか主要な貿易品が無かった。第一次産業に徹しているだけでは大きな利益を得られないと悟ったイギリス王国は、その羊毛を加工してから輸出することで、付加価値によって利益を増やそうと考えた。しかし羊毛をイギリス国内で加工するには、その技術をもった職人を海外から呼び込む必要がある。そこで、羊毛の主要輸出国であったフランドル地方(現在のオランダ、およびベルギー北部)から羊毛の加工技術を持った職人を呼び込む為に導入されたのが、イギリスにおける特許法の始まりだった。これにより特許を取得したい優秀な技術者達が、大陸ヨーロッパからイギリスに流れ込んで来るようになった。

イギリスは議院内閣制といった近代政治システムを生み出した国ではあるが、建国(11世紀のノルマンコンクエスト)以来、根本的な政治改革をあまり行っていない。1776年のアメリカ独立や、1868年の日本の明治維新および1945年の終戦のように、憲法を制定して国の統治機構を一新する事なく、王や貴族の権限を時代が進むにつれて徐々に制限していき、それと同時に市民の権利を徐々に拡大して行った結果、中世から現代までを地続きで発展してきた国である。1624年にイギリス最初の特許法である専売条例(レターズパテント)が制定されたのも、発明者の権利を認めるのと同時に、議会が王権を制限する運動の一環でもあった。これは、その数十年後の1642年に清教徒革命が起き、更に1686年に名誉革命が起きた事からも理解できるだろう。

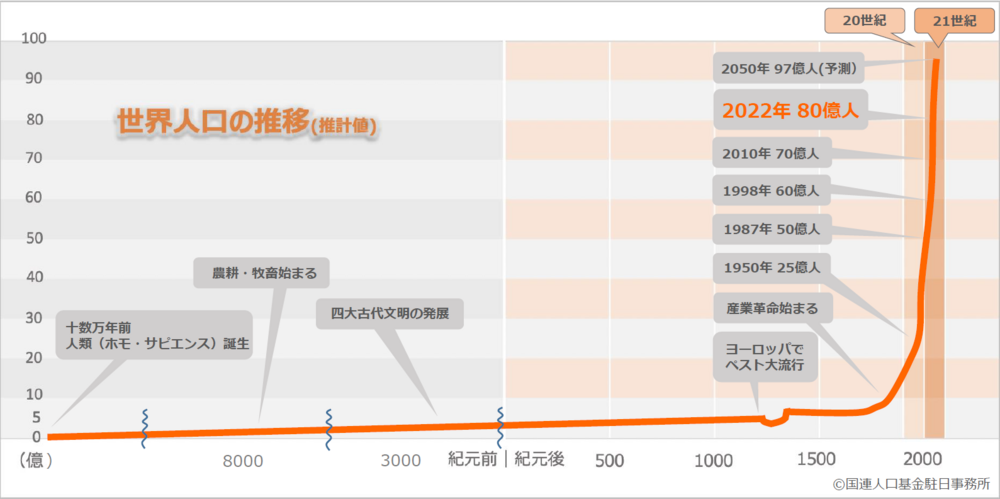

結果的に、イギリスのこの特許政策は功を奏した。1665年、イギリスでニュートンが万有引力と微分積分を発見すると、その知見を生かした新しい発明品が次々と生まれた。アークライトの紡績機や、人類が初めて手にした原動力である蒸気機関は、この特許制度の下で誕生し、それらの技術が産業革命をもたらした。我々は産業革命を、歴史の教科書において「フランス革命」や「アメリカ南北戦争」等と同列に語ったりするが、人類への影響という点では、産業革命の大きさは群を抜いている。下の世界人口の推移のグラフを見れば明らかだが、産業革命は人類を次のステージに押し上げたのだった。

電磁気学の歴史

19世紀に入ると、ニュートンの下で花開いた古典力学における研究はやり尽くされ、科学者たちは熱力学や化学、そして電磁気学の分野に進出した。

人類は古代ギリシャの時代から静電気の存在を知っていた。紀元前6世紀、世界最初の哲学者であるタレスは琥珀を擦る事によって静電気が生まれることから、ギリシャ語で琥珀を意味するエレクトロンを、電気を意味する言葉として用いた。

その後も時代が下るにつれて、擦ると静電気が起きやすい物体の組み合わせが研究されていった。17世紀、アメリカ建国の父としても有名なベンジャミン・フランクリンは擦ると静電気を起こす物体の片方のグループをプラス、もう片方のグループをマイナスと名付けることにした。

しかし、それでも人類にとって電気は、雷などによって偶然生まれるか、擦ったりして人工的に生み出しても一瞬で消えてしまう現象で、これでは電気の性質を研究したり、その性質を用いた製品を作ったりする事が困難だった。この、電気を研究するのが困難な状況からの打開は、意外なところから生まれた。

1780年、イタリア・ボローニャの解剖学者ガルバーニは、実験で使用する切断されたカエルの足を、実験室にある、金属でできた窓枠に引っ掛けていた。するとカエルの足の両端が窓枠に使われている二つの金属に偶然触れた途端、カエルの足が収縮する現象を発見する。この現象をガルバーニは動物電気と名付けた。また、この現象はフランクリンが分類したプラスとマイナスの物質を両端に置くことで発生することも分かった。

「動物の神経ネットワークは電気信号によって作られていて、筋肉の収縮は電気エネルギーによって起こっている」という事を知っている現代人にとっては、割と当たり前の現象かもしれないが、当時の人々からすれば「怪奇現象」だった。この研究から着想を得たイギリスの小説家メアリー・シェリーは1818年に科学者が死体を電気で生き返らせるという内容の恐怖小説「フランケンシュタイン」を発表する。核エネルギーへの恐怖が「ゴジラ」生み、人工知能への恐怖が「ターミネーター」を生んだように、当時の人類にとって電気もそれに相当するぐらい「未知なる脅威」だったようである。

1800年、ガルバーニの研究に触発されたイタリアの物理学者ヴォルタは世界初の電池であるヴォルタ電池を発明する。これにより人類は不安定な静電気だけでなく、安定して制御することが可能な動電気を獲得し、電気に関する実験の世紀が幕を開ける。

実験科学の時代

力学の研究は「リンゴが木から落ちる」という誰でも知ってる現象から、その裏側にある論理を構築していく作業だった。その一方で、電磁気学は「電気を流すとカエルの足の筋肉が収縮する」といった、当時の人類にとって未知の現象を探す所から出発した。ニュートンの万有引力のように物理現象を破綻なく説明するには高度な数学的知識が要求されるが、実験によって未知の現象を見つけるだけなら、実験器具と時間さえあれば、トライ&エラーを繰り返して辿り着くことができる。力学の時代は高等教育を受けた、実家が金持ちの科学者が活躍した中、この時代の電磁気学の分野で活躍したファラデー、ヘンリーは貧しい家を出て、数学的な知識を持たずに活躍したのが象徴的である。演繹的な思考をする科学者ではなく、帰納法的な思考をする科学者の時代の始まりである。

この時代の科学者で最も象徴的な人物は、おそらくファラデーだろう。1791年イギリスの貧しい家庭に生まれたファラデーは、教育を受けることができなかった。その代わりにファラデーは製本屋で働くことで本を大量に読み、自主的に勉強するようになる。しかし自習には限界があり、ファラデーは数学が苦手だった。後にファラデーは数学が苦手なことを悔やむようになる。

そんなファラデーは1812年のある日、製本屋の客からハンフリー・デービーという科学者が行う講演会のチケットを貰う。デービーは当時、ヴォルタ電池を用いた電気分解によってナトリウム、カリウム、カルシウムといった元素を発見しており、一躍時の人となっていた。そんなデービーの講演を聞くことができたファラデーは、デービーの講義内容をノートにまとめ、それを自身の職場を活かして製本し、デービーに郵送したのだった。自分の講義内容が丁寧にまとめられた本を受け取ったデービーはすぐさまファラデーを自身が働く王立研究所に呼び寄せ、これによりファラデーはデービーの助手として働けるようになった。

翌年の1813年、デービーとファラデーは大陸ヨーロッパへの旅に出た。二人は旅の途中で様々な科学者に会ったようだが、その中に居たのがヴォルタやアンペールだった。この後の1820年アンペールは、フランス・パリにて電流が流れる二つの導線に働く力を発見し、これをアンペールの法則と名付ける。この発見は、これまで別の分野として研究が進められていた力学と電磁気学を繋ぐ架け橋としてとても重要だった。今更だがヴォルタは電圧の単位V(ボルト)、アンペールは電流の単位A(アンペア)の由来で、ついでに言っておくとワットは運動量の単位W(ワット)、ニュートンは力の単位N(ニュートン)の名前の由来である。

その後、デービーとファラデーは仲違いしてしまうが、ファラデーは一人で研究を続け、電磁気学において様々な功績を上げる。1831年にはファラデー最大の功績とも言える電磁誘導の法則を発見し、それを活かして発電機やモーターの原型まで発明する。

晩年は、自身の過去の境遇から、市民にとって高等教育を身近な存在にする意味も込めて、講演会も積極的に行うようになる。特に後に「ロウソクの科学」として出版され話題となった、1860年12月25日に王立研究所で行われた講演会は「クリスマスレクチャー」として現在も有名である。

だが後に判明するのだが、実は電磁誘導の法則を世界で最初に見つけたのはファラデーではなかった。アメリカの物理学者ジョセフ・ヘンリーだったのである。

アメリカの電磁気学

1797年アメリカ・ニューヨーク州に生まれたヘンリーは、「貧しい家の出身で、実験を重ねて電磁気学の分野において活躍した」という点では、ファラデーと境遇が似ていた。その一方で、ヘンリーはその業績の割に、ファラデーと比べると後世での知名度や評価が見合っていない気もする。おそらくその原因は大きく以下の3つだ。

一つ目は発表が遅れた点だ。ヘンリーは電磁誘導の法則をファラデーよりも先に発見していたのだが、発表はファラデーよりも遅かったせいで、発見者の座をファラデーに奪われてしまう。

二つ目は当時のアメリカはまだ建国後間も無く、科学研究の舞台としては主流じゃなかったという点だ。当時最先端の都市だったフランス・パリ、イギリス・ロンドンと比べるとアメリカの科学は発展途上なのに加え、それらの最先端の都市からも地理的に遠かった事から、アメリカで功績を上げても、当時のヨーロッパ≒国際社会では大きく取り上げられなかったという事情もあったようである。

三つ目は、ヘンリーが特許を取るのを嫌ったという点だ。アメリカは宗主国だったイギリスから引き継ぎ、1787年の憲法制定時から「普遍的な権利」として特許権を認めていて、1790年にはアメリカ最初の特許法が施行されていた。しかしヘンリーは「科学の発明とその恩恵は全人類の財産であるべきである。一人の個人の利益のためにそれらを使ってはいけない」と言い、特許を取らなかった。

この考え方は現代のITの分野におけるオープンソースの思想に近い、大変アメリカ人らしい発想だった。しかしヘンリーは特許を取らなかったことによって、後進の科学者達がヘンリーの技術を使って発明品を作り、全て自分自身の手柄として特許を出願した為に、功績を横取りされてしまったのである。

そんなヘンリー最大の発明品は継電器(リレー)だろう。ヴォルタが電池を発明してから、回路における電気のオンオフを使うことで、長距離における電気通信を試みた人たちは沢山いた。しかし距離が長くなればなるほど電気信号が小さくなってしまい、長距離での通信を行えないのが難点だった。1831年、338kgもの重さの物体を持ち上げることができる、超強力な電磁石を発明したヘンリーは、これを用いて、小さな電流から大きな電流を発生させる機械(アンプ)の一種である継電器(リレー)を発明した。一定の間隔でリレーを置いて電気を増幅させることで、長距離電気通信が可能になったのである。

1837年、アメリカの物理学者モールスは、この電気通信で用いる暗号として「モールス信号」を開発する。モールスはヘンリーの技術を用いて、ヘンリーから資金提供も受けてモールス信号と電信機を開発したのだったが、モールスは全て自分の手柄としてしまったのである。

リンカーンのプロパテント政策

ヘンリーとモールスによって生まれた電信ネットワークは、アメリカ全土へ瞬く間に広がり、1861年にはアメリカ西海岸にまで到達し、アメリカ全体を網羅するようになる。電気通信ネットワークの普及がここまで急がれた理由の一つに、アメリカにおける蒸気機関車の開発があった。衝突などの危険を避けて、安全で的確に鉄道を運行するには、鉄道網よりも先に電信網を開通させて、駅や本部と通信を行う必要があったからだ。1869年、電信網に遅れること8年、アメリカ大陸横断鉄道も西海岸に到達する。そして、この鉄道計画を立てたのがアメリカ大統領の中で現代でも最も人気な、あのエイブラハム・リンカーンだった。

1809年、アメリカ・ケンタッキー州の貧しい家に生まれたリンカーンは、本を大量に読むことで勉強し、弁護士となる。そんなリンカーンは実は発明家でもあった。子供の頃、川の浅瀬に乗り上げた船の運行に苦労した経験から、1849年には浅瀬でも運行可能な船の特許を取得する。

1859年、大統領に就任する2年前のリンカーンは、演説で特許制度についてこう語っている。「特許制度は、天才の火に利益という油を注いだ(The patent system added the fuel of interest to the fire of genius)」と。自身も特許を取得していたリンカーンは特許制度の社会における重要性を理解していたのだった。

1861年、リンカーンはアメリカ大統領に就任すると、プロパテント政策(特許保護強化政策)を打ち出し、アメリカは第一次プロパテント時代に突入する。エジソンによって映画が生み出されるのも、この特許により発明家の権利が強化された時代だった。