映画についての連載を始まる前に、まず「映画がどういう経緯で産まれたのか?」を書いていこうと思うが、それを語る前に、「そもそも、写真がどういう経緯で産まれたのか?」について書く必要がある。そして、写真とは「人間が眼で見える世界を記録した物」である以上、まずは人間の眼の進化について書く必要がある。

人間の眼は、いかに完成したか?

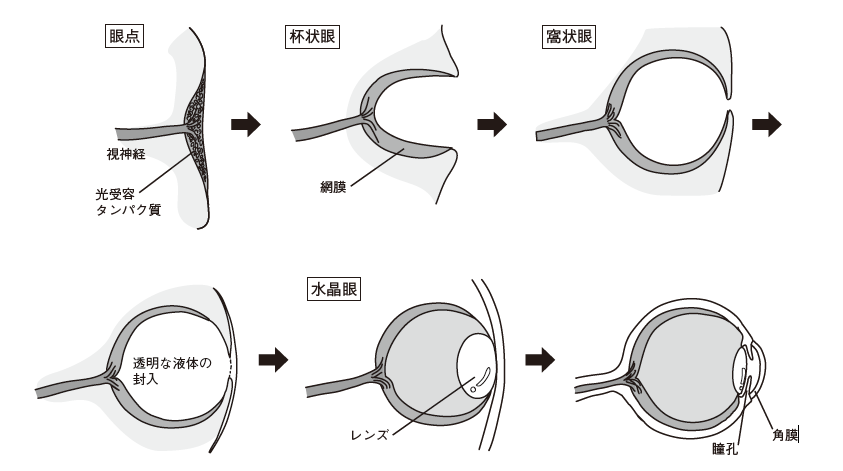

地球上のほとんどの動物は、植物が光合成によって得たエネルギーを元に生存している。よって、光がより多く当たっている場所の方が植物が生えている可能性が高く、我々生物は暗い場所に留まるよりも、より光の当たっている場所へ移動していった方が、生存確率が上がるのに異論は無いだろう。そして、その場所の光量が多いか否かを判定するには、光を感知する細胞が必要だ。進化の過程で最初に現れた眼は、単に光を感知する細胞だった。下記の※1における「眼点」がこれに当たる。

※1 眼の進化の過程

出典:アンドリュー・パーカー「眼の誕生-カンブリア紀大進化の謎を解く」 草思社 2006

光を感知する細胞が完成したら、ついでに光が来る方角も感知できた方が便利だろう。多細胞化した生物は、体の表面に窪みを作り、その窪みの底の部分に、光を感知する細胞を敷き詰めた。窪みの中には、光が当たる部分と影になる部分ができる。動物は、「窪みの何処に光が当たっているか?」という情報から、光の指す方角を知ることが出来るようになった。※1における「杯状眼」がこれに当たる。

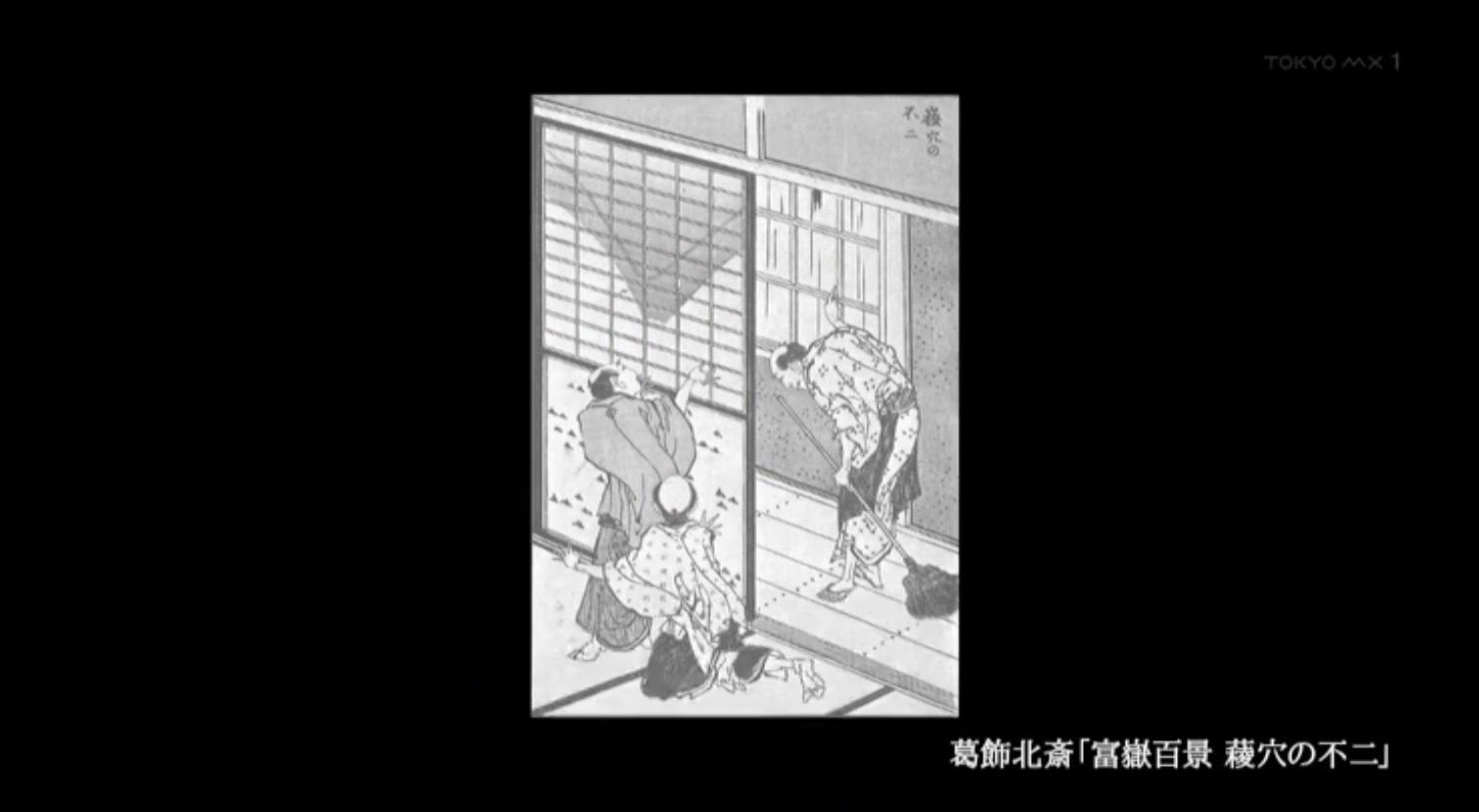

「光の指す方角」が分かるようになると、次は「光が当たっている物の形」が知りたくなる。※2、葛飾北斎が江戸時代に描いた、「富嶽百景 薐穴の不二」という作品をご存知だろうか。雨戸に開いた穴から光が刺し、障子に逆さの富士山が映し出され、それを見た男の人が驚いているという絵だ。

※2 葛飾北斎 「富嶽百景 薐穴の不二」

出典:テレビ番組「アート・ステージ~画家たちの美の饗宴~」

暗い部屋に小さい穴があって、その穴から光が入ると、穴の反対側には外の風景が逆さに映る。こういった現象は古代ギリシャの哲学者、アリストテレスの時代から知られていた。現代でもこういった技術はピンホールカメラ等で応用されている。生物は視細胞が底に敷き詰められている窪みの、表面の入り口部分を、どんどん小さくして行った。すると、窪みの底の部分に、外の世界の像が映し出されるようになる。こうして生物は「光が当たっている物の形」を認識できるようになった。※1における「窩状眼」がこれに当たる。

しかし、窪みの入り口部分を狭くしただけでは、まだまだ不完全だ。入り口に小さい穴が空いてるだけでは感度が低く、ピントがボヤけてしまい、像を鮮明に写すことが出来ない。こうして窪みの入り口付近に水晶体という自由に調整可能なレンズを装着することにした。※1における「水晶眼」がこれに当たる。

こうして人間の眼は完成した。大体こんなところだろう。

遠近法の誕生

動物が眼を獲得してから何億年か経った後、高度な知性を持つように進化した人類は、眼で見える世界を二次元上に再現しようとし始めた。「絵」の誕生である。

※3 ラスコー洞窟 壁画「牡牛の広間」 (C)SPL Lascaux international exhibition

人類は有史以前から、写実的な絵に挑戦し続けていたが、単に眼で見ながら現実の風景を真似して描くという手法では、写実性において、どうしても限界が生じる。そこで、風景を見ながら模写するのではなく、風景をそのままトレースしてしまおうと考えた人物がいた。

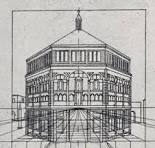

15世紀初頭、イタリアのフィレンツェでは後にルネサンスと呼ばれる芸術復興運動が起こっていた。ブルネレスキという建築家は、フィレンツェにあるサン・ジョヴァンニ礼拝堂の前に、小さな穴が空いた真っ暗な箱を置き、箱の中に映し出された像を、そのままトレースしたと言われている。上記のピンホールカメラの仕組みを応用することで、景色を見ながら模写するのではなく、景色をそのままトレースすることに成功した。

※4 ブルネレスキが描いたとされる洗礼堂の絵の復元図

Diagram Demonstrating Filippo Brunelleschi’s Perspective Technique from a Lost Painting of the Battistero di San Giovanni. Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut. © 2006, SCALA, Florence / ART RESOURCE, N.Y.

※5 実際の写真

Bradley Weber – https://www.flickr.com/photos/41294655@N00/44920511001/

これにより、人間の眼に見える世界を紙の上で完璧に再現された事で、遠近法の研究が飛躍的に進んだ。

1435年、同じくイタリアのアルベルティは「絵画論」という本において、遠近法に数学的な裏付けを与えた。以降、西洋の画家達は幾何学的な遠近法を用いた絵画を描くようになる。

「カメラ」の発展

絵画における遠近法が誕生した頃、ヨーロッパではガラスを用いたレンズを製作する技術が、飛躍的に向上した。レンズの用途は眼鏡や虫眼鏡といった現代でも使われている日用的な物から、望遠鏡といった学術的な物にまで及んだ。

大航海時代の当時、天文学は、航海法の確立のために必要不可欠な存在だった。また、当時西洋で使用されていたユリウス暦には閏年が存在せず、既に使用から1500年以上が経過したルネサンスの頃には、数十日ものズレが生じていた。新しい正確な暦を作るためにも、天文学の急速な発展が必要とされ、その為にも、ガラスのレンズを用いた望遠鏡の開発が進んだ。物理学の進歩に大きく貢献したガリレオ・ガリレイは、自作の望遠鏡で星を観察していたことで有名だ。ガラスレンズの製造技術が、ガラスレンズを使った製品の進歩に伴い、飛躍的に向上していったのがこの時代である。

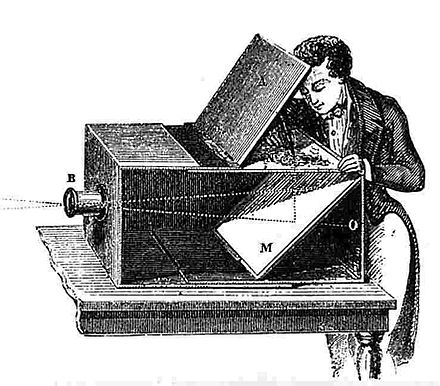

高性能なガラスのレンズが開発されると、ブルネレスキが遠近法を確立するために使ったとされる「小さい穴が空いた、暗い箱」の小さい穴の部分にレンズを装着する事で、穴の反対側に映る像を、よりくっきりと見せる事が可能になる。人間の眼とほぼ同じ原理を使って映し出される像は、当然、人間が眼で見た景色と、ほぼ同じ形になる訳である。惑星軌道の法則で有名なケプラーは、この外の風景を映す暗い箱を、ラテン語で「暗い部屋」の意味を持つ”Camera obscura”(カメラ・オブスクラ)と名付けた。

※6 19世紀に描かれたカメラオブスクラの絵 作者不詳

ちなみに、ラテン語のCameraは「部屋」という意味を示す英語のchamber の語源で、obscuraは「暗い」という意味を示す英語のobscureの語源である。

望遠鏡の開発がひと段落つくと、次に人類は「小さい物」への探究が始まった。

1665年にロバートフックが自作の顕微鏡を用いて細胞を発見したことにより、今度は顕微鏡の開発が盛んになる。特にオランダのデルフトに住む科学者のレーウェンフックは、改良に改良を重ねた結果、なんと300倍もの拡大率を持つ超高性能な顕微鏡の開発に成功した。レーウェンフックは自作の顕微鏡を使い、生涯に渡り研究を続け、後世では「微生物学の父」と呼ばれるようになった。

そんなレーウェンフックと同時代に、同じデルフトで近所に住み、交流を持ったとされる画家が、何を隠そうヨハネス・フェルメールだ。

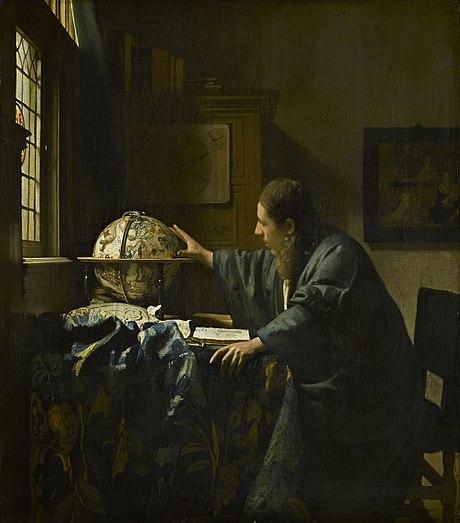

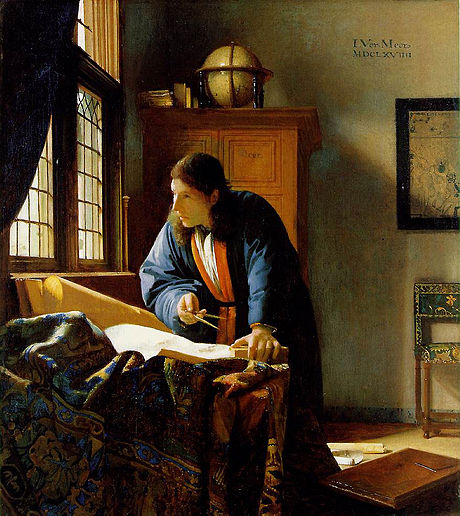

フェルメールは高性能のレンズが装着されたカメラ・オブスキュラを使い、絵を描いていた。遠近法を用いた美しい構図が特徴のフェルメールの画風は、レーウェンフックとの交流や、カメラ・オブスクラの使用が不可欠だったとも言われている。また、有名なフェルメールの絵画「天文学者」「地理学者」のモデルは、レーウェンフックだったとされる。

※7 ヨハネス・フェルメール 「天文学者」

※8 ヨハネス・フェルメール 「地理学者」

写真の誕生

18世紀も後半に差し掛かると、古典力学がほとんど完成した為、科学者達の次なる研究対象は、化学や熱力学に移り始める。その頃にはレンズを用いたカメラオブスクラが、ヨーロッパ中で割と流通していた為、「カメラオブスクラの光が当たって像が出来る部分に、光が当たると変色する物質を置いておけば、映った像を記録しておく事が可能ではないか?」と考えた人が、同時期にヨーロッパ中で何人か居たらしい。これが写真の誕生である。

1720年代、ドイツのヨハン・ハインリヒ・シュルツェはハロゲン化銀において、感光すると色が黒くなる性質を発見した。1800年代初頭、イギリスのトマス・ウェッジウッドは、シュルツェが発見したハロゲン化銀の性質を用いて、世界初の写真を作ることに奮闘した。ウェッジウッドは像を硝酸銀に映すことまでは成功したらしいが、像は時間が経つにつれて消えてしまい、像の形をそのまま定着させる事は出来なかった。ウェッジウッドの一連の実験においては、蒸気機関を発明し、世界に多大な影響を与えたジェームズ・ワットの助言もあったと言われている。

1820年代、フランスのニセフォール・ニエプスは、アスファルトを使った方法で像の定着に成功した。※9の「ル・グラの窓からの眺め」が現存する人類最古写真と言われている。

※9 ニセフォール・ニエプス「ル・グラの窓からの眺め」1826-27?

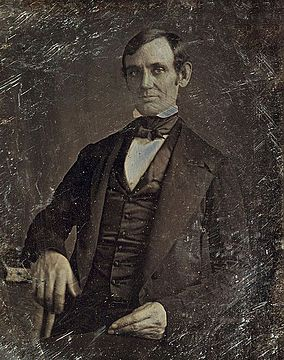

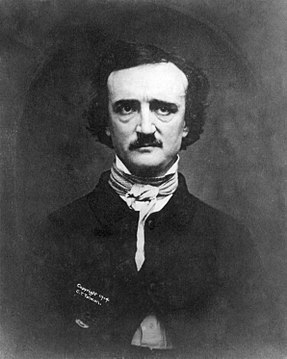

しかし、この方法では像を記録させるのにかかる時間(露光時間)が10時間近くかかったと言われていて、実用化には程遠かった。よって、我々が思う「写真」に近いものが発明されたのは、1839年にフランスのダゲールが発明したダゲレオタイプという写真撮影法である。ダゲレオタイプは、銅板にヨウ化銀を乗せた板に像を定着させるという手法で、露光時間は最大でも数十分と、ニエプスの物に比べると大幅に短縮された。現在でも、エイブラハム・リンカーンやエドガー・アラン・ポーといった偉人の生前の姿が、ダゲレオタイプによって残されている。

※10 ダゲレオタイプに残るエイブラハム・リンカーン 1846

※11 ダゲレオタイプに残るエドガー・アラン・ポー 1848

しかし、ダゲレオタイプにも欠点があって、それは写真を複製出来ないと言う点だ。1840年、イギリスのタルボットは、カロタイプというネガポジ方式による、複製可能な写真撮影法を考案した。写真の鮮明さという点においてはダゲレオタイプに劣ったが、複製可能という無視できない利点により、カロタイプは写真家達に重宝された。

※12 タルボットが撮影したカロタイプの写真 1842-43?

その後も現在に至るまで、主に露光時間の短縮や、より高品質で使い勝手の良い撮影、現像、定着の方法が考案されていった。

僕は何の専門家でもないし、今回の文章においても、諸説があったり確定していない情報を、それっぽく書くことによってドラマチックな説明をした為、厳密には間違ってることも多いだろう。

だが、この話は様々な学問を横断している為、残念ながら専門家は存在しない。素人が適当なことを書いてるが、許してもらいたい。