アニメーションと興行の誕生

選出理由

ルミエール兄弟以前の映像作品として、エジソンによる一連の作品群以外にも、重要な作品は幾つか存在する。この作品は、実写ではなく世界初のアニメーション作品で、かつ、キネトスコープのように小さい穴を覗き込むのではなく、大勢の観客の前で上映を行った、最初の興行作品である。

「映画の発明をめぐって、大道芸人が学者となり、学者が大道芸人となった」という言葉がある。前回書いたエジソンによるキネトスコープの発明は、発明家のエジソンが、完全に娯楽に振り切った機械を作ったという点では、「学者が大道芸人となった」という表現もあながち間違いではない気もする。

今回はその逆の立場、つまり、娯楽を目的としていた表現者たちが、表現手段を増やすという目的のために、学問の世界に足を踏み入れた、すなわち「大道芸人が学者となった」例を紹介したい。それを通して、アニメーションの誕生と、上映による興行の始まりについて語っていこうと思う。

前史

世界初の上映形式のアニメーションが生まれる経緯として、重要なのは「大衆に向けた演劇文化」「プロジェクター」「絵が動いて見える玩具」の三つのキーワードだろう。まずは、その三つについて解説していく。

娯楽や芸術が歴史の表舞台に最初に登場したとき、それは主に特権階級の余暇として楽しまれていた。世界史において初めて「大衆文化」が登場したのは、古代ギリシャにおけるいわゆる演劇だったが、中世に入るとキリスト教の影響力が強まり、演劇への規制が厳しくなり衰退してしまう。

西洋において庶民のための娯楽が再び盛んになるのは、16世紀のイタリア、ルネサンス期以降においてであった。そんな古代文化の再評価とともに、西洋で久々に登場した大衆娯楽が、コンメディア・デッラルテと呼ばれる演劇である。

※1 コンメディア・デッラルテの絵

出典:https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/troupe-de-comediens-italiens-les-gelosi#infos-principales

これは、仮面を用いた固定のキャラクターが、即興演技によって観客を笑わせるという自由な喜劇であった。たとえば、ピエロは哀愁を帯びた道化、アルルカンはずる賢い召使い、コロンビーナは機知に富んだ女中という具合に、それぞれのキャラクターには典型的な性格と社会的役割が割り当てられていた。

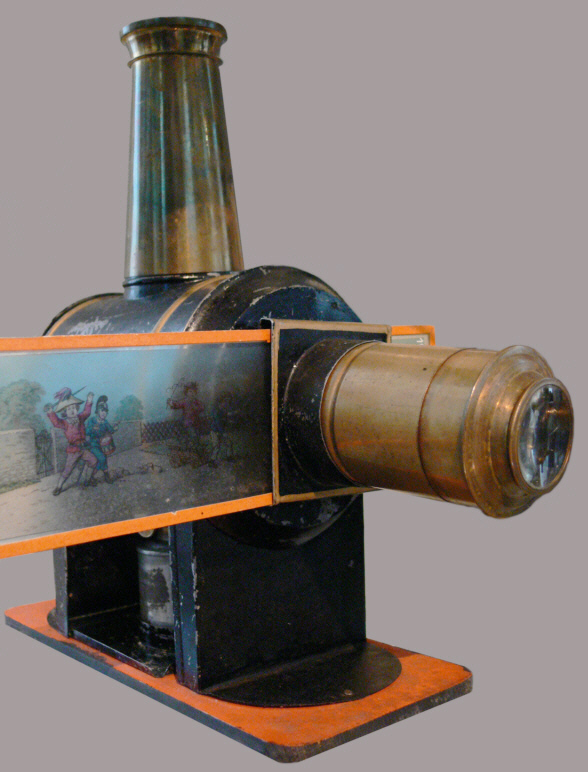

こうした劇場文化の中で、最先端の光学的な技術を用いた見せ物も生まれる。古代から世界各地において薄いスクリーンの後ろからランタンやロウソクの光を当てて、光源とスクリーンの間にある人形を動かすことで、観客を楽しませる影絵劇という物が存在していた。17世紀のヨーロッパにおいて、光学理論の飛躍的な発展に伴い、そんな影絵劇の発展系として、幻灯機(げんとうき)(Magic lantern)と呼ばれる機械が、ドイツ人のアタナシウス・キルヒャーの手によって開発された。影絵劇と幻灯機を用いたショーの決定的な違いは、影絵劇はスクリーンの後ろから光を当てて人形を動かす仕様だったのに対し、幻灯機はスクリーンの前、つまり観客が見てる方からランプとレンズを使って、ガラスに描かれた絵を、スクリーンに投影するという仕様で、より現代の映写機(プロジェクター)に近い装置だった。キルヒャーの幻灯機は、実用性を備えた幻灯機、ラテン語で「魔法のランタン」を意味するラテラ・マジカ(Laterna Magica)として発展し、17世紀後半には、実際の機械として欧州各地で旅芸人や見世物興行師たちの手によって民衆の前で披露されるようになった。

※2 ラテラ・マジカ

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Laterna_magica_Aulendorf.jpg

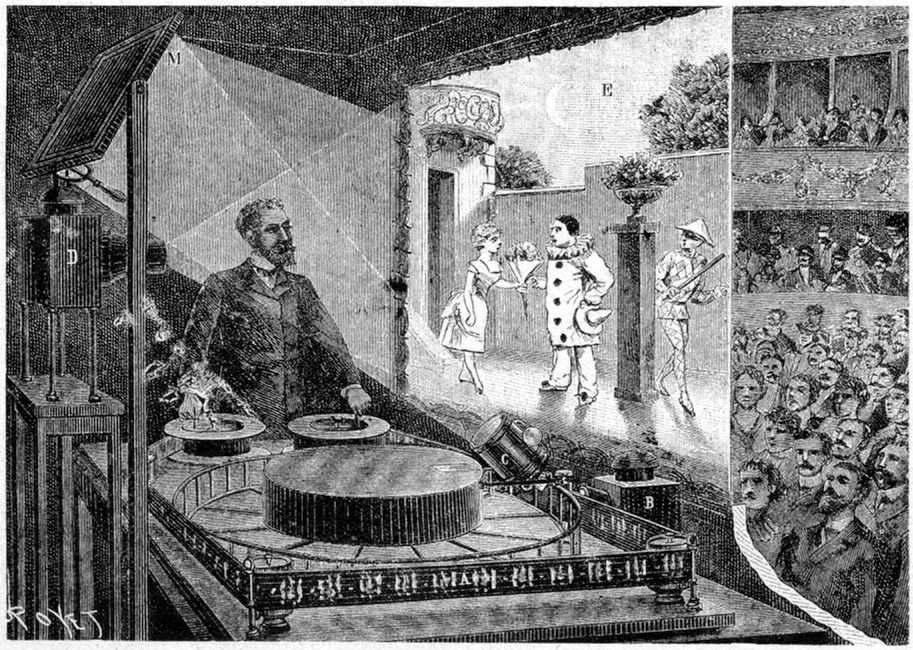

1798年、フランス革命後も政治的混乱が続くパリにおいて、こうした幻灯機を用いた興行の集大成として生まれたのが、ベルギーの科学者エティエンヌ=ガスパール・ロベール、通称ロベールソンが行った「ファンタスマゴリー(幻想劇)」だった。

※3 ファンタスマゴリー

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sc%C3%A8ne_de_fantasmagorie_XVIIIe_si%C3%A8cle.jpg

ショーでは複数の幻灯機をもちいることで瞬時に絵を切り替えたり、幻灯機の滑車やレバーをつけて動かすことで絵を動かしたりし、観客を驚かせた。また、音響効果もショーの重要な要素で、ロベールソンは風の音といった効果音などを、録音ではなく生演奏で加え、観客の五感を刺激した。

そして19世紀に入ると、人間の視覚の特性である「残像現象」が盛んに研究されるようになる。「動いた物の像がしばらく目に残る」という体験自体は、古代から人々に知られていたが、18世紀末〜19世紀初頭、こう言った現象に対して、科学的な研究が進むようになる。そして皆こぞって「絵が動いて見える玩具」の開発に着手する。

まず19世紀初頭のイギリスにて、ソーマトロープと呼ばれる玩具が誕生する。左右の紐を引っ張ると、真ん中にある丸い厚紙がぐるぐる周り、厚紙の両面に描いてある絵が合成されて見えるという単純な物で、開発者が誰かは分かっていない。

※4 ソーマトロープ

次に、1832年ベルギーの物理学者ジョゼフ・プラトーは、「フェナキスティスコープ(Phenakistiscope)」を完成させる。これは一枚の円盤の上に等間隔で描かれた連続絵を回転させると、絵が動いて見えるという非常にシンプルな仕組みだった。

※5 フェナキスティスコープ

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenakistoscope_3g07690u.jpg

そして1834年、フェナキスティスコープに触発されたイギリスの数学者ウィリアム・ジョージ・ホナーが、ゾートロープ(Zoetrope)を完成させる。この装置は、側面にスリットが入った円筒の内部に連続した絵を配置し、それを回転させながら円筒の外から覗くことで、絵が動いて見える仕組みだった。ゾートロープは一人ではなく複数人で楽しむことができ、より家庭的な娯楽として広がっていった。

※6 ゾートロープ

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoetrope.jpg

作品の概要

今回取り上げる「哀れなピエロ」は、前述の「大衆に向けた演劇文化」「幻灯機を用いた光学ショー」「絵が動いて見える玩具」の、合わせ技によって生まれた。まずは本作の監督?であるエミール・レイノーの人生から追って行く。

エミール・レイノーは、1844年、絵画教師である母と時計職人である父の下で、フランスのパリに生まれた。母の影響でデッサンや彩色に親しみ、父の道具を使って木工や機械の工作を覚えるという、後の彼の発明に直結する環境で育ったのだった。秀才だったレイノーは19歳の時にはフランソワ・ナポレオン・マリー・モニーニョの講義を受ける。モニーニョはフランスの物理学者であり、前述のキルヒャーの光学や幻灯機といった、当時としてはあまり有名ではない物理現象をフランスで広めるのに貢献した人物だ。レイノーはモニーニョに会って光学を学んだ後、最終的にはモニーニョの助手になった。

パリで写真家としても働いたり、医者である叔父から高度な学問を学んだ後、1873年、モニーニョを真似て自ら幻灯機のショーを行うようになる。そして1876年に、雑誌「La nature」で組まれていた視覚技術の特集に触発されて、クッキーの箱を用いて、ゾートロープの改良に着手する。

1877年、このゾートロープの構造をさらに発展させた新しい装置、プラキシノスコープを完成させる。

※7 プラキシノ・スコープ

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thinktank_Birmingham_-_object_1961S01481.00001(1).jpg

この装置の構造はゾートロープと同じようなドラム式だったが、スリットの代わりに内側の中心部分に多面鏡(ミラーの柱)を配置して、この鏡に映った絵が動いて見えるという仕組みだった。スリットを廃して鏡からの反射によって見るため、像が暗く絵が歪んで見えるというゾートロープの欠点を改善し、鑑賞者の目により自然な動きとして映ったのである。

同年にレイノーは、プラキシノスコープの特許を取得し、この装置は1878年のパリ万博で展示されて脚光を浴び、プラキシノスコープは一躍ヒット商品となる。パリへ再び出てきてからの彼は、科学教師としての仕事もすることによって生計を立てていたが、このプラキシノスコープの商業的な成功によって、発明家、芸術家としての仕事に専念できるようになる。

レイノーは、プラキシノスコープの改良を重ねる中で、二つの課題に行き着く。「映像の長時間化」と、「上映形式による興行化」だった。彼は、自らの興行で使用していた幻灯機との融合を図ることにより、個人鑑賞型から複数人が同時に映像を楽しめる上映型の装置の開発を目指したのだった。

まず、映像の長時間化に関しては、従来のように装置の内部に直接絵を描くのではなく、透明なセルロイドフィルムに連続した絵を描くことで解決した。そしてフィルムの送機構には、パーフォレーションを用いた。これは、後にエジソンが開発するキネトスコープに用いられる技術に類似しているが、レイノーの試みはそれよりも早期のものであった点で先駆的である。

さらに、プラキシノスコープの鮮明な動く絵と、ファンタスマゴリーのような幻灯機の仕組みを組み合わせることで、動く絵をスクリーンに投影する上映方式を確立した。これにより、鑑賞者は小さい映像を、装置の隙間からのぞき見るのではなく、暗い劇場で大画面に映し出される動く絵を見るという、現代に繋がる映画体験の原型が形成されたのである。1888年、レイノーはこの装置をフランス語で視覚劇場を意味する、テアトル・オプティークと名付け、特許も取得している。

※8 テアトル・オプティーク

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theatreoptique.jpg

レイノーはテアトル・オプティークという装置本体、いわゆるハードの開発だけでなく、その装置を使って見られる作品、つまりソフトの開発も自ら行った。テアトル・オプティークを用いた作品の中で、現存する最古の作品は、1892年にエミール・レイノー自らの手によって完成された「哀れなピエロ」という5分ほどのアニメーションだった。

※9 哀れなピエロ

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pauvre_Pierrot_animation.gif

カメラワークは舞台のような構図の固定カメラのワンカットという、世界初のアニメーション作品としても納得な、とてもシンプルな物だった。字幕も音声もない為、少し分かりづらいが、物語はピエロとコロンビーナとアルルカンの三角関係を描いた物だった。そう、レイノーは世界初のアニメーションを作るにあたって、当時、既に古典的な表現形式となっていたコンメディア・デッラルテにおける物語展開を参考にしたのだった。この「哀れなピエロ」は作品の完成と同じ1892年、パリのグレヴァン美術館において、テアトル・オプティークの装置と共に、初めて一般に公開された。レイノーは上映に際し、幻灯機での上映経験から、ファンタスマゴリーのように、ナレーションや、音楽、音響効果も含めて、全て自ら組み合わせて物語を語ったのだった。

そう、レイノーは1895年にリュミエール兄弟が「映画」を誕生させるよりも数年早く、すでに「観客に向けて動く映像を上映する」という概念を実現していたのだった。

その後

1894年、レイノーは「哀れなピエロ」に続きもう一つの現存作品である「脱衣所の周りで」を完成させる。この作品は、上映時間は2分と哀れなピエロと比べて短いが、映像の構図やストーリー展開においては、間違いなく前作から進化している。

※10 脱衣所の周りで

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emile_Reynaud_-_1895_-_Autour_d%27une_Cabine_0004.jpg

しかし、いかに革新的であったとはいえ、テアトル・オプティークの栄光は長くは続かなかった。詳しくは次回に譲るが、1895年、リュミエール兄弟が発明したシネマトグラフによって、フィルムによる映画の時代へと突入する。レイノーが手作業で描いていた物とは異なり、シネマトグラフは現実の動きをそのまま写し取り、大量に複製できる。

そんなレイノーに追い討ちをかけるように1908年、レイノーが活躍したフランス・パリにおいて、エミール・コールの『ファンタスマゴリ(Fantasmagorie)』が公開される。

※11 ファンタスマゴリ

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fantasmagorie_(Cohl).GIF

この作品は手描きの絵を一枚ずつフィルムに撮影して作られた物で、レイノーのアニメーションの欠点を、エジソンとイーストマンによる映画フィルムの仕組みで補った、いわゆる撮影台によるアニメーション映画のはじまりである。この新しいスタイルは、レイノーの作品よりもずっと複製と配給がしやすく、演出の自由度も高かった。映画のタイトルはもちろん、18-19世紀にかけてパリではやった幻灯機を用いた幽霊ショー、ファンタスマゴリから取られた物で、作品の内容もそれのオマージュになっている。皮肉なことに、「ファンタスマゴリ」という名が再び世に登場したとき、それはすでにレイノーの手からは完全に離れた場所にあった。

レイノーは、作品や技術が時代に取り残されていく中で、深い失意に沈んだ。1910年、かつて自らの手で命を吹き込んだ、テアトル・オプティークの装置やアニメーション作品のフィルムを、セーヌ川に自らの手で投げ捨てたと伝えられている。よって、レイノーの作品は前述の「哀れなピエロ」と「脱衣所の周りで」以外は残っていない。こうして映画の夜明けが訪れるほんの数年前、絵が動くという奇跡をスクリーンに浮かび上がらせた男の名は、しばし忘れられた。

とはいえ、「映画」誕生以前の19世紀末に、映像をスクリーンに投影して、アニメーションを観客に見せるという試みを行ったレイノーの功績は、やはり非常に大きい。テアトル・オプティークは、「映画の夜明け」を告げる一つの重要な実験であり、彼がいなければ映像芸術の歴史もまた、違ったものになっていただろう。