物語の魔術師

選出理由

ルミエールの「工場の出口」は、ただただ現実の景色を記録した一分未満の、ワンカットの映像に留まっていた。その一方で、今回選んだ「月世界旅行」は、複数のシーンを繋げた10分以上の作品で、内容もSFを用いた完全なる虚構の物語だ。また、本作の監督であるジョルジュ・メリエスは映画最初期に特殊効果、いわゆる特撮やSFXと呼ばれる技術を用いて映画を作った人物でもある。

本作は我々が思い浮かべる「映画」に近づいたと言う点で、重要な作品だろう。

前史

キネトスコープを開発したエジソンだったが、「一度に沢山の人に映像を見せてしまったら、結果的に収益が減るのではないか?」と考え、彼自身は映写機の開発に消極的だった。しかし、エジソンが発明したキネトスコープを改良することで、映写機を作ろうと試みる人は、ルミエール兄弟以外にも、時を同じくして欧米中に何人か存在した。

特に、アメリカの発明家チャールズ・ジェンキンスと、トーマス・アーマットは、1895年に「ファントスコープ」を開発し、同年9月には商業上映を行っている。ルミエール兄弟がグラン・カフェで上映会を行うよりも、数ヶ月前のことだった。

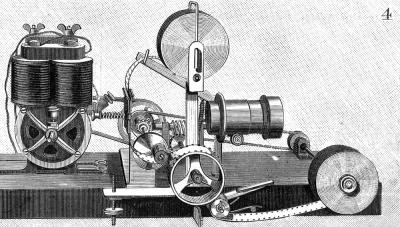

※1 ファントスコープ

更に、同年11月にはまた別のドイツの映写機である「ビオスコープ」の上映会が行われている。

よって、「ルミエール兄弟が最初に上映形式の映画を発明したのか?」と聞かれると疑問は残る。だが、ルミエール兄弟の商売の上手さと、その作品の質の高さ、シネマトグラフの圧倒的な使い勝手の良さにより、彼ら兄弟が最も歴史に名を残したそうである。一方で、ドイツのビオスコープは機構が複雑で使いづらく、アメリカのファントスコープは開発者二人がすぐに仲違いし商業的にも成功しなかった。

1896年、キネトスコープの売れ行きが滞り頭を悩ませていたエジソンは、ニューヨークでルミエール兄弟が開発したシネマトグラフの作品を鑑賞する。考えを改めたエジソンは、映写機の事業に着手することを決めるも、映写機の開発において完全に出遅れる形となった。こうしてエジソンは、自社での開発ではなく他人の技術を買収する道を選ぶ。すぐさまジェンキンスとアーマットが開発したファントスコープの権利を買い取り、それを「ヴァイタスコープ(Vitascope)」と名付けて、あたかも自身が発明した映写機であるかのように世に送り出したのである。

※2 ヴァイタスコープを宣伝するポスター

しかし、この頃の映写技術には大きな弱点があった。フィルムが長くなると、その自重と間欠運動による衝撃に耐えきれず、送り穴(パーフォレーション)が次々と破断してしまうのである。そのため、当時の映画は数十秒程度の極めて短いものに限定されていた。この「映画の長編化」という壁を打ち破った技術が、「レイサムループ」だった。

かつてエジソンの右腕としてキネトスコープを開発したウィリアム・ディクソンは、エジソンとの確執から袂を分かち、大学教授のウッドヴィル・レイサムらと合流していた。レイサムには、ボクシングの試合を丸ごと録画・上映したいという強い動機があった。彼らは、フィルムを送り出すローラーと実際に光が当たる窓(ゲート)の間に、あえて小さな「たるみ(ループ)」を作る仕組みを開発した。この「たるみ」がクッションの役割を担い急激な張力を逃がすことで、フィルムを破ることなく長時間の投影が可能となったのである。

当初、この画期的な技術はレイサムらの「アイドロスコープ」に搭載されていたが、この事業自体は大きな成功を収めることはなかった。皮肉にもこの技術を世界に知らしめたのは、彼らと対立していたエジソンであった。エジソンはレイサムループの技術を模倣し、ヴァイタスコープに搭載した。ヴァイタスコープはその強力な資本力と興行網によって世界中へと広まり、その過程でレイサムループの仕組みも不可欠な技術として業界全体に浸透していったのである。こうして映画は10分以上の上映が可能となった。

作品の概要

ここからは、その技術を創造的に活用したジョルジュ・メリエスの歩みを追い、「月世界旅行」が完成するまでを記述していく。

メリエスは1861年、パリで高級靴製造工場を営む裕福な家庭に生まれた。父は息子たちに家業を継がせることを望み、メリエスも一度は工場の機械整備や管理を学んだ。しかし、彼の心は美術や演劇、そして手品に向けられていた。

転機が訪れたのは、兵役を終えた後に語学留学で訪れたロンドンでのことだ。そこで彼は、伝説的な手品師ジョン・ネヴィル・マスケリンが運営する劇場に通い詰め、本格的な奇術の世界に圧倒される。パリに戻った彼は、父の引退を機に工場の権利を兄弟に売り払い、その資金で憧れだった奇術師ロベール・ウーダンの劇場を買い取ったのである。

劇場主となったメリエスは、独創的なオートマタ(自動人形)や最新の光学技術を駆使した奇術を次々と披露し、パリで最も人気のある手品師の一人となっていた。そんな「魔法の専門家」であった彼が、1895年12月、ルミエール兄弟によるシネマトグラフの歴史的な上映会に招待される。

1895年12月28日、グランカフェで映画を見たメリエスは、すぐさま映画の虜となり、足繁く上映に通った。そしてメリエスは、自身の劇場においても、マジックショーの幕間で、映画を上映することを思いつく。早速、ルミエール兄弟の父、アントワーヌ・ルミエールにシネマトグラフの購入を打診したメリエスだったが、アントワーヌに「映画に未来はない」と言われ、その打診を断られてしまう。ルミエールの一家は、たった一分の映像が後に、物語性を持ち、長編化していく未来までは想像できていなかったのだろう。結局メリエスは、シネマトグラフのライバル機器であるテアトログラフを購入し、上映を始めることにするが、すぐに映写機やカメラを自作して映画制作を行うようになる。

最初は「列車の到着」などのルミエール兄弟の真似事のような作品ばかり撮っていたメリエスだったが、ある日、不思議な現象を発見する。町行く乗合馬車を撮影した際に、途中でフィルムが絡まって停止してしまい、それを直してから数秒後に同じ画角で、続きの映像を撮影再開した。そのフィルムを再生すると、フィルムが停止したところを境に、バスが霊柩車に入れ替わり、女性が男性に入れ替わったのだった。これは現在ではストップ・トリックと呼ばれる技法である。

そんなメリエスが発見したストップ・トリックを最初に取り入れた作品が、1896年の『ロベール=ウーダン劇場における婦人の雲隠れ』である。

※3 ロベール=ウーダン劇場における婦人の雲隠れ

その内容は、椅子に座った婦人に布をかけ、再び布を取り去ると彼女が消えているという、まさに舞台マジックを映画で再現したものだった。撮影を一時中断し、婦人が画面外に去った後に撮影を再開することで、映画が魔法として機能した瞬間であった。この手法はメリエスの代名詞となり、彼は「マジシャン」から「映画監督」へと脱皮していく。

映画の可能性を確信したメリエスは、1897年、パリ郊外のモントルイユに世界初の本格的な映画スタジオを建設する。それは太陽光を最大限に採り入れるために壁も屋根もガラス張りにした、巨大な温室のような建物だった。この「魔法の実験室」で、彼は単なる手品の再現に留まらない、映画独自の表現技法を次々と発明していく。

1898年には「オペラ座の交差点(Carrefour De L’Opera)」と言う作品で、世界で初めて低速度撮影(タイムラプス)を導入する。カメラのクランクを回す速度を調整することで、街を行き交う人々や馬車の動きを意図的に加速させたのである。

その後も様々な技法を開発したメリエスだったが、なかでも心血を注いだのが、多重露光という技法だ。一度撮影したフィルムを巻き戻し、未露光の部分に別の映像を重ねる手法だった。白黒フィルムは、黒いフィルムに光が当たると白くなるという単純な作りだったため、フィルムの一部を黒く残しておいて、そこに後から別の映像を撮影することで、現代で言う「合成」が可能だった。今でこそ容易に再現できるが、当時はフィルムを何度も巻き戻して撮影するという、大変な手間がかかった。

メリエスが多重露光を最初に用いたのは「幾つもの頭を持つ男」という作品で、自分の頭を何度も取り外して机に並べていくという、まさにマジックの映像化と呼べる内容だった。

※4 幾つもの頭を持つ男

そして一連の多重露光を用いた作品の中で、真骨頂とも言える名作が、1900年の『一人オーケストラ』である。

※5 一人オーケストラ

画面上には、楽器を持ったメリエスが次々と現れ、最終的には7人のメリエスが同時に並んで合奏を披露する。さらに、1901年の『ゴム頭の男』では、多重露光を用いて自身の頭部と胴体を別で撮影し、頭部のみをカメラに近づけて行って撮影することで、頭が巨大化していくように見えるという、スケーリングという視覚効果を生み出した。

※6 ゴム頭の男

やがて、映画が10分を超える長尺へと進化していく過程で、メリエスはある壁にぶつかる。単なる映像の断片だけでは、観客の集中力を維持することが難しくなったのだ。そこで彼は、映画に「物語(ストーリー)」を導入することを決意する。その際に既存の文学を映画化するという、今では当たり前の手法を用いたのである。なかでも1899年公開の『シンデレラ』は、メリエスにとって複数の場面(シーン)を繋ぎ合わせた最初の本格的な物語映画となった。

※7 シンデレラ

ここで彼は、場面転換の技法として「ディゾルブ(オーバーラップ)」を導入する。前のシーンがゆっくりと消えながら次のシーンが浮かび上がってくると言う今では当たり前の編集技法を世界で最初に用いたのもメリエスだった。

1902年、メリエスは、それまでに磨き上げられた「トリックショット=魔術」の数々と、小説を原作としたフィクションとしての映画を組み合わせることで、彼の集大成として『月世界旅行』を制作したのであった。

メリエスはまず、ジュール・ヴェルヌの『地球から月へ』『月世界へ行く』を軸に添え、他にもH.G.ウェルズの『月世界最初の人間』から着想を得て物語を形作った。本作にはメリエスが培ってきた多様なトリック・ショットの数々が、作品の全編に渡って散りばめられている。特に天文学会が月への冒険を企て、大砲で打ち出されたロケットが「月の目」に突き刺さるという有名なシーンは、ストップ・トリック、多重露光、スケーリング、低速度撮影といった、これまでの技術の全てが合わさったシーンだと言えるだろう。

※7 「月世界旅行」における月の目にロケットが突き刺さるシーン

さらに、メリエスは一部のフィルムに手作業で色を塗り、カラー映画としても公開をした。このフィルムに色を塗る「手彩色カラー」と呼ばれる手法は、当時白黒写真では一般的に行われていたがメリエスはそれを映画に対しても行い、一コマずつ色を塗っていったのであった。パリの彩色工房で女性たちが地道な作業を行い、観客を未知なる幻想世界へと誘ったのである。

※7 「月世界旅行」彩色バージョン

この作品は大西洋を超えて、アメリカでも大ヒットしたが、映画の著作権が整備されていなかった当時、海賊版が出回り、メリエスに大きな利益がもたらされることはなかった。

その後

その後もメリエスは、当時の「飛行機開発競争」と、「北極南極到達競争」にあやかり、1912年に『極地征服』を発表する。

※8 極地征服

そしてこの作品では、映画終盤で巨大な雪男が登場する、世界初の「モンスター映画」とも呼べる野心作であった。上映時間も30分を超え、物語の複雑さや小道具のクオリティも「月世界旅行」から明らかに進歩していたのである。

しかし、時代は急速に変化していた。ポーターやグリフィスといった後進の監督たちがカメラを動かし、クローズアップやカット割りを用いて「映画独自の言語」を確立していく一方で、メリエスの手法はあくまで「客席(オーケストラピット)から舞台を固定カメラで見つめる」という演劇的な枠組みから抜け出せなかったのである。彼は自嘲気味に、自らを「オーケストラピットの男」と称したという。

さらに、第一次世界大戦の煽りを受けてスタジオは経営難に陥り、映画フィルムは軍靴のヒールを作るための材料として回収・溶解されてしまった。追い詰められたメリエスは、自ら多くのネガを焼却処分し、映画界から姿を消す。晩年の彼は、モンパルナス駅の片隅で玩具を売る老店主として、かつての栄光を知る者もないまま静かに暮らしていた。

しかし、歴史は彼を見捨てなかった。1920年代後半に再評価の機運が高まり、彼は「映画の魔術師」として再び称えられることになる。そして1993年、スペインで絶望視されていた『月世界旅行』のカラー版フィルムが奇跡的に発見された。ボロボロに劣化したフィルムを1コマずつ修復する気の遠くなるような作業を経て、2011年、メリエスが夢見た鮮やかな色彩が100年の時を超えて現代に蘇ったのである。