初めましての新企画、始まります

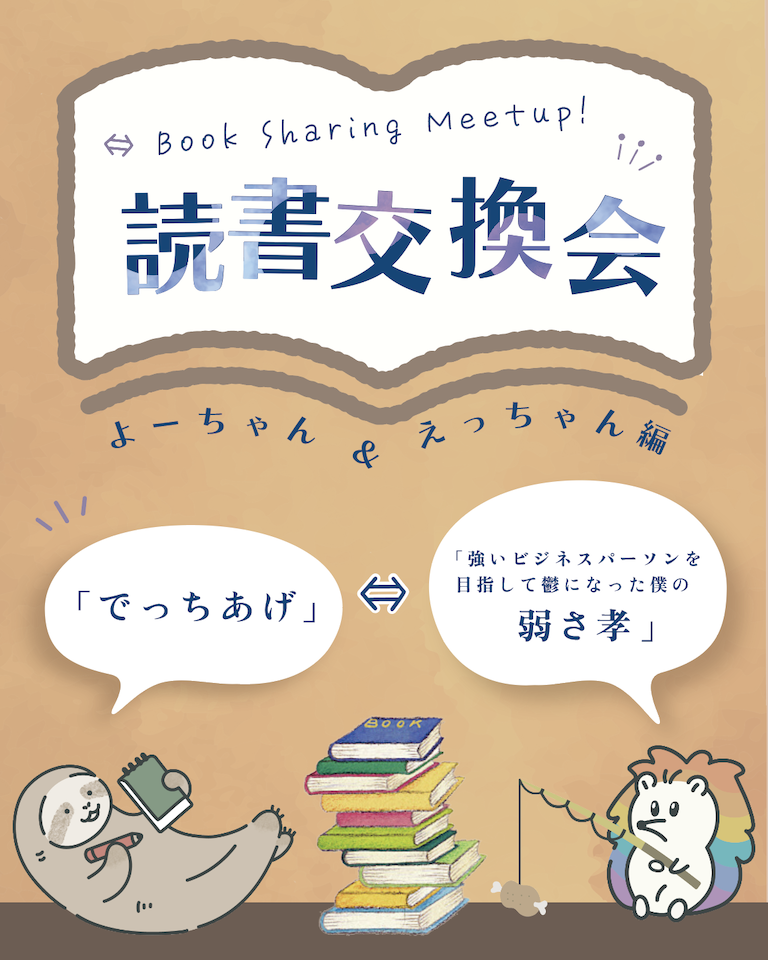

ハナプレメンバーの読書好きによる、読書交換会が始まります!✨

読書交換会という単語を、聞いたことある方もない方もいるかもしれません。

きっと開催者ごとにルールも細かく違うと思うのですが、ここハナプレで始まる読書交換会についてのルールはざっくりと、

それぞれ好きな本を1冊持ち寄り、交換して読み、その本についての感想を書いて、この記事でシェア。それを人や本を入れ替えながら、月1ほどで開催していく予定です。

今回が記念すべき第1回。参加メンバーは「よーちゃん」&「えっちゃん」です。お互いが持ち寄った本のタイトルは、

よーちゃん

よーちゃん「でっちあげ」

選書理由:私はフィクションももちろん好きですが、ノンフィクションの方が好きっていうのが選んだ理由の一つです。後はこの本を読んで、他人事ではなく、場面は違えどどの人にも起こりうることだと思ったからです。自分がやっていないことは、どんな状況であっても認めてはいけないと思いました。えっちゃんにもそのことを感じてもらえたら良いなというのと、この感想会を読んでくださる皆さんにも伝われば良いなと思って今回は選びました。

ecchan

ecchan「強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の弱さ考」

選書理由:私はよく仕事でも私生活でも燃え尽きることが多くて苦笑

その時の対処法を調べていたら、世の中には思ったより燃え尽き症候群(バーンアウト)になって悩んでる人が多いと知りました。じゃあその人達はどうしているんだろう?とバーンアウトに関する本を色々読み、知識をつけることで少しずつ対処できるようになりました。

「なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか」という本も内容はオススメなのですが文章が読みづらく泣、この本は文も読みやすく、内容もスッとわかりやすく入ってきて、自分ができうる対処法も有り、私の糧になりました。

きっと真面目なよーちゃんにとっても、この生きづらい社会を生きやすくなるヒントになるんじゃないかな、そんな大層な感想でなくても、共感はできるんじゃないかなと思い渡すことにしました!

です!合わせたわけではないのですが、2人共、メディアに関わる人が書かれた「現実と向き合う」ことがきょうつうしていたので、第1回の読書交換会のテーマは

「現実と向き合うノンフィクション」

とすることにしました。では、読んだ後どんな感想が飛び出したのでしょうか?

「でっちあげ」

ecchan

ecchan読んだのはえっちゃんです。よーちゃんから受け取って、1週間くらいで読了しました!

扱っているテーマだけに、非常に重さを抱えながら読んでいました。モンスターペアレントという言葉を一躍有名にさせた事件で、平成初期の事件でありながら、令和7年の現代で他人事ではない、と考えさせられる本でした。

センセーショナルで極端な話題があっという間に広がり、その事実は二の次で、拡散されていく。

この本はもう20年以上前の話になりますが、今現在進行形でも似たような事例がたくさん起きています。

むしろインターネットの発達により、ネットリテラシーが曖昧なままそのような話題に触れてしまい、真偽の精査をされぬまま、「善意の拡散」(この本では「偽善者たちの群れ」と名付けられている)をしてしまう人は、この本の時代より増えてしまっているのではないか?

2003年の事件の話を読みながら、頭の裏ではずっとそれがよぎっていました。

そういう意味では、2025年に読めたことにとても意義がある本だと感じました。貸してくれたよーちゃんに感謝です。

読んでいて過去を思い出したことがありました。

私が小学生の頃のことなんですが、普段から高圧的で、生徒たちからあまり好かれていなかった先生がいまして、その先生が体罰をしたらしく、ある日の朝礼で皆の前で頭を下げて謝っていたんです。

朝礼が終わったあと、同級生たちはその先生に対して怒って悪口を言っていたんですが、私はというと、状況がよくわからず――誰が被害にあったのか、どういう経緯で殴ってしまったのか詳しいことは何も知らなくて置いていかれてました。

同級生に「何があったの?」と聞いたら、「詳しいことは分からないけど体罰はありえない」と言っていて、詳しくもないことに何でそこまで悪口を言えるんだ…?と困惑していたのを覚えています。

もちろん体罰をすることはいけないことはわかっていますが、みんなの怒りのボルテージが高く、冷静さがどこかに吹っ飛んでしまったかのようでした。

ただこれは、私は運よくその先生が担任になったことがなく、嫌いになるきっかけもなかったので、環境に恵まれていたんだと思います。だからこそ、どこか他人事のように感じてしまって、感情的にならずにいられたのかもしれません。

詳細や事情はわからないけど、悪いことをした奴がいるなら、その人は悪!と、子供ゆえに単純化してしてしまうのかな、と勝手に思っていたのですが、この本を読んで単純化してしまうことに、子供も大人もないんだなぁと気づきました。事実ではなく自分の感情に基づいて、〇〇の人は偽善者だ、等々ラベリングする危うさを身に沁みました。

この本は、一方の情報だけで物事を判断することの危うさを問いかける内容でもあり、だからこそ、読了後には逆説的に「ではこの本の内容はどこまで真実なのか」という思いもよぎります。

被害者とされる教師の心情については、たしかに相手に直接取材できなかった事情はあるにせよ、これほどの虚言を語った理由についての推論はされていません。また母親だけでなく、その味方の夫や何より息子の状況についても、わからないままで終わります。

まるでホラーのようなモンスター母親、それに従う息子と夫。本当にそれだけでいいのかな、どうしてそんな状態になったのかなど、こうなったのには何か持病や環境要因が…と、色々な考慮が頭を巡りました。この辺は読書交換会をしたからこそ、よーちゃんと推論してみたい箇所ですね。

最後に、時代的にこの事件が報じられたのは既存メディアでした。そして著者の取材もありつつ、この事件を否定したのもメディア。メディアへの信頼は確かに過剰信仰されるものではなくなりましたが、その代わりに過剰否定も増えている気がします。

新聞・テレビではなくインターネットこそが真実だとし、

「でっちあげ」を企てる事例は、なんならネットを活用する今の時代の方が増えているんじゃないか?という不安感はずっとあります。炎上、暴露、陰謀論、私人警察など…あげればキリがない。

誰もがたった一人でインターネットで発信できるようになり、注目させるために過激なことを言い、1を100に膨らまし、きっとこれは悪い奴が裏にいるはず…など、「でっちあげ」が身近に存在してしまう昨今。

自分を守るために必要なのは、情報の精査、発信元の確認、そして自他境界の切り離しかなと思います。

今はアルゴリズムによって自分に都合の良い事ばかりが集まってくるエコーチェンバー現象が増加し、狭い世間であっという間に過激になってしまう時代。そうならないために、非常に学びになる本でした。

こんな時代を生き抜くために、私が小学生の頃に授業で聞いて、自分の信条にしていることを紹介して終わります。

『 「メディア」とは、情報を伝える手段や媒体を指す言葉です。テレビや雑誌だけでなく、たった一人の「発信」でも、それを受け取る誰かがいれば、君たち一人ひとりもメディアになり得ます。だからこそ、表現には人一倍の注意が必要なのです。 』

よーちゃん

よーちゃんえっちゃんと話して、改めて考えた時に、母親がなぜ教師をターゲットにしたのか?が私は気になりました。そして、小学生の息子が裁判の判決を聞いて「僕の言うことを信じてくれない」と言ったのか。病院ではPTSDの症状は出ていなかったのにも関わらず、なぜそのような発言をしてしまったのかが気になりました。

この事件の流れの中で登場人物のほとんどが大小はあれど、嘘を吐きます。被害者の先生も暴力を振るったかもしれないと認めてしまうのです。そこから私は「みんな自分のことを守りたかった」という仮説を立てました。学校や先生は穏便にすませたい、メディアはどの媒体よりも注目を浴びたい、加害者家族は同情をかって儲けたい。自分のことばかりを考えるがあまり、時に嘘を吐き、誇張してしまう。そこから引くには引けなくなって過剰に反応して、事を大きくしてしまう。だけど、世間の関心がなくなってくるとメディアは後追いを止めてしまいます。ここも問題だなと思いました。責任を持って、最後まで報道してほしいと思います。

ecchan

ecchan私の加害者側への仮説は「精神疾患(虚言癖)に正面から向き合う疲労」です。

自分は少し精神疾患について勉強しているのですが、精神の病は対処法の知識がないと周りの人は振り回されて疲弊してしまいます。ずっと嘘をつき続ける人に無知識で向き合うのは並大抵のことではありません。息子はそんな母親との付き合い方として、「母親の言うことに従う」ことを選択してきたのではないかな、と想像しました。

よーちゃん

よーちゃん現代においても、声の大きい人の主張に流されてしまう怖さは、ネットの中だけでなく現実でも変わりません。Xのポストなどでも、影響力のある人の言葉が「真実」として拡散されてしまうことがあります。だからこそ、一度立ち止まって、自分の頭で考えることの大切さを改めて考えさせられました。

ecchan

ecchanXだけでなくショート動画も流行し、さらにAIが自分に合わせて情報を推薦してくる今の時代では、知らず知らずのうちに「信じたいものだけ」に囲まれてしまいがちです。だからこそ、自分に都合のいい情報ばかりを鵜呑みにしないよう、気を引き締めなければと感じさせられました。

「強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の弱さ考」感想

よーちゃん

よーちゃん読んだのはよーちゃんです。

えっちゃんから受け取って、あっという間に2日間で読了しました!

この本の著者は、NewsPicksパブリッシングの創刊編集長さんです。初めて任された編集長という大役を果たすために編集だけに留まらず、なれない事務仕事までこなし、目まぐるしく時間に追われる中でうつ病を発症しました。そして「弱く」なったことで社会に対して色んな問いがうまれます。答えを探すために沢山考え、沢山の本を読みます。その中で同じ社会、同じ時代を生きる読者が抱える厳しい現実を支える本を作りたくなった。他のビジネス書が作り出す「武器」ではなく、生身の人間が働くための「防具」を作る。資本主義社会のしんどさから自分を守る思考法、著者なりの「弱さ考」を伝えてくれる1冊です。

この本を読んで驚いたというか、そういうパターンもあるのかと思ったことがあります。うつ病というとどこか暗いイメージがあって。負のストレスがその人の許容範囲を超えて処理しきれなくなった時に発症するイメージでした。ですが、著者は編集長として晴れて創刊にこぎつけた時、しんどかったが「やりきった感」が楽しくもあったとし、忙しい日々は「毎日が文化祭よなあ」とチームメンバーと話したりしています。とても前向きで明るいイメージです。私のイメージとは真逆です。目標に向かって前を向いていても、高揚感から心のアクセルを踏み過ぎると走り続けることが出来なくなることに驚きました。著者は言います、「前借りしたエネルギーは後で返済しなければいけない」と。本当にその通りだと思います。負のストレスの場合も病気になる前はどうにか頑張ろうとエネルギーを前借りして無理をする。良くも悪くも頑張りすぎるということは、未来の自分のエネルギーを使っていることなのだと。途中でうまく休養を取り、返済出来ればいいのですが、止まると頑張れなくなってしまうと思ってしまったり、高揚感から気付けなかったり、なかなかうまくは行きません。

次に改めて気付かされたことがあります。

それは、現代人は日々の生活の中で、進歩、成長、発展を無意識のうちに目指しているということです。身近な例が本の中にありました。「よりよい明日」を追い続けることです。ビジネス的な意味であれ、人間的な成熟の意味であれ、昨日より今日が、今日より明日がだんだん良くなっていくという世界観です。私も昔は目標をもって、そこに辿り着けるように日々頑張っていました。でもうつ病になってからは、明日の自分がどんな状態なのか分からなくなったので目標は持たなくなりました。それでも「よりよい明日」を信じていました。しんどくて何も出来ない日は、明日は起きれる、大丈夫と。そう信じることで何とかやり過ごせていました。正確には目指すというより、信じることでした。主導は成り行きに任せる。目指すと頑張ってしまうので、目標は持たずに、ただ信じて願うことだけをする。そうしてこの本の中で書かれているエネルギーの前借りを止めることが出来たのだと思います。

著者は色んなことを考えます。

・そもそも「弱さ」や「強さ」ってなに?

・弱さは「克服すべきエラー」なのか?

・なぜ「時間を無駄にすること」を怖れていたのか?

・なぜ人も会社も「成長し続けること」を求められるのか?

・能力主義は正しいのか?

・社会は、経済はどんな原理で成り立っていて、私たちの価値観にどんな影響を与えているのか?、、、等々、自分を取り巻く環境の中から浮かび上がる問いに向かい、答えを求めて考えます。

本書では経済のことから、日本特有の思考のことまで、もっと分かりやすく、問いに対しての著者なりの答えが記されています。そのどれもに頷き、深い共感を覚えました。同じ弱者だからこそ見えてくる景色がそこにあり、考えがありました。再び社会へと戻っていく時、忘れそうになる「弱さ故の考え方」を忘れないように度々読み返したくなる本でした。

私なりの「弱さ考」は、今を大切に生きるです。

どうなるか分からない将来への不安は誰でも持っていて、その時に備えて出来る限りの選択肢を増やすために頑張っています。それはとても良いことだと思います。備えあれば憂いなし。ですが、見えない未来ばかりを考えて、現在を大切に出来ないのはどうかと思いました。考えすぎも良くない。自分で不安を煽るような行為はすべきではないと思います。なるようにしかならない。そう割り切ることも自分を守るためには時に必要なんじゃないかと思います。著者も言ってるとおり、未来のために今を使わず、今日のために時間を使おうと改めて思いました。

今回初めて読書交換をしてみましたが、えっちゃんに本を貸すのは本当に恥ずかしかったです。自分の素の部分をさらけ出すようで、本の選定に色々悩みました。でもとても面白かったです。えっちゃんが貸してくれたこの本は、正直意外でした。もっと武器と呼ばれるようなアイデアの詰まった本を読んでいるのかな?と思っていたからです。ですが、えっちゃんも同じようなことに興味というか関心があるのだと知れて、より一層親近感が増して嬉しかったです。これからまた違う人とも本を交換して、新たな一面を探り、自分の世界を広げていきたいです!

ecchan

ecchanよーちゃんの「弱さ考」、”今を生きる” という言葉がよーちゃんらしくて、とても素敵だなと思いました。

私も昔は何もかもが不安で、未来のことが怖くて動けなくなっていた時期がありました。

でもあるとき、「何かされたわけでもないのに、いろんな属性の人や未来そのものを怖がっても仕方ない」と思えるようになってから、少しずつ前に進めるようになったんです。

よーちゃん

よーちゃん私も不安で動けなくなった時期があったので、えっちゃんの言うことに大きく首を縦に振って頷きました。嫌でも時間は過ぎていき、何かを決断し続けなければいけない。そしてその決断は自己責任とされる現代において、すべてがそうなのか?と問わなければいけないとも思います。間違えたっていい。もしそれで誰かを傷つけてしまったら、誠心誠意謝って、向き合っていけばいい。決断を恐れず、これからも日々を過ごしていきたいです。

ecchan

ecchanそんな私にとっての「弱さ考」は、”他人や物事を知ること”です。

知らないからこそ他人に怯え、無知なまま悪い想像をして、勝手に怖がっていた——そんな過去にはもう戻りたくありません。

今は、「知ることによって、世界の見え方が変わっていく」と希望を持ちながら過ごしています。

よーちゃん

よーちゃんえっちゃんの「弱さ考」“知ること”から、えっちゃんが物知りな理由が知れて嬉しかったです。深く知ることによって多面的な思考が生まれると思うので、私もこれからは色んなことに興味を持って知識を増やしていきたいです。

同じ事業所で作業をするだけでは知り得なかった部分が見えた、今回の読書交換会の交流はとても意味のあるものでした!

終わりに

「現実と向き合うノンフィクション」について、二人の感想や対談はいかがでしたか?

社会的なテーマを扱った本だったからこそ、それぞれに感じることや考えさせられる点が多かったようです。

本を通して見える景色や価値観の違いが共有できた、そんな印象的な時間でした。

以上、第1回 読書交換会をお届けしました。また次回も、どんな本との出会いがあるか楽しみですね!