発想力を広げる新しい壁打ち術<AIとブレインストーミング>

【AI活用法シリーズ 第2回/全5回】

こんにちは、ハナグミのけーくんです!

前回の第1回では、AI画像生成の基本的な使い方をお伝えしました。

今回は、もう一歩踏み込んで「アイデア発想」でのAI活用についてお話しします。

第0回と第1回はこちら

「今日は全然アイデアが浮かばない…」

「クライアントの要望は分かるけど、どう表現すればいいかわからない」

「3時間考えても1つもアイデアが出ない」

そんな経験、ありませんか?

🧠「真っ白な画面」の前で止まってしまう瞬間

デザインやクリエイティブな作業をしていると、必ず訪れる「何も思い浮かばない時間」。

パソコンの画面を開いても、スケッチブックを広げても、頭の中が空っぽで何も出てこない。

【画像イメージ】空白の画面を前に悩んでいるクリエイターのイラスト

こんな時、今まではどうしていましたか?

- インスピレーションを求めてネットを延々と徘徊

- 過去の作品集を見返して「これじゃダメだ」と落ち込む

- とりあえず手を動かしてみるが、しっくりこない

- 締切が迫って焦りだけが募る

でも最近、この状況に新しい解決策が生まれています。

それがAIを「壁打ち相手」<ブレインストーミングの相手>として使うという発想法です。

🎾AIを”壁打ち”として使う発想法

「壁打ち」という言葉、聞き慣れない方もいるかもしれません。もともとはテニスの練習法で、壁に向かってボールを打ち返すことを指します。 でも最近では、“誰かに考えをぶつけて、返ってきた反応で思考を深める”という意味で、ビジネスやクリエイティブの場面でも使われるようになっています。

AIとの発想法も、これと同じなんです。

🚧 従来のアイデア出しの問題点

一人ブレインストーミングの限界:

- 自分の思考パターンから抜け出せない

- 「これはダメだ」と最初から可能性を狭めてしまう

- 客観的な視点が持てない

- アイデアが一方向に偏ってしまう

💡AIを壁打ち相手にするメリット

1. 判断されない安心感

- 「そのアイデア、微妙ですね」なんて言わないのでノビノビ意見が出せる

- どんな突拍子もない提案でも受け入れてくれる

- 恥ずかしがらずに思いついたことを投げかけることができる

2. 違う角度からの提案

- 人間とは異なるアプローチを提示

- 思いもよらない組み合わせを提案してくれる

- 固定概念にとらわれない発想

3. 無限の忍耐力

- 何度やり直しても文句を言わない

- 時間を気にせずじっくり考えられる

- 「もう一つ案をください」に喜んで応えてくれる

🖥ChatGPTで構成・配色・フォントの案を出す実践法

では、具体的にどうやってAIと「壁打ち」するのか、実例を紹介したいと思います。

ステップ1:現状を整理して投げる

まず、今抱えている状況をありのままAIに話しかけてみます。

けーくん

けーくん「カフェのフライヤーを作る案件があるんですが、

ターゲットは20-30代の女性で、ナチュラル系のカフェです。

でも、どんな方向性でデザインすればいいか思い浮かばなくて…

何かアイデアをもらえませんか?」

ステップ2:AIからの提案を受ける

AIはこんな風に返してくれます:

かしこまりました。

「20〜30代女性 × ナチュラル系カフェ」という条件から、方向性を整理すると大きく3タイプに分けられます。

1. 世界観訴求型(雰囲気を前面に)

キービジュアル:木目や観葉植物、自然光の差し込む店内、ラテアートなど。

色味:ベージュ・生成り・オリーブグリーン・アイボリー。

フォント:手書き風や、余白多めのミニマルサンセリフ。

ポイント:

・「落ち着く」「隠れ家感」を感じさせる写真を大きく。

・文字数は少なくし、視覚で惹きつける。

・英字+日本語の組み合わせでオシャレ感演出。

2. 季節感ミックス型(期間限定メニュー推し)

キービジュアル:季節のスイーツやドリンク(例:桜ラテ、ベリーパフェ)。

色味:季節に合わせた柔らかトーン(春→桜ピンク、夏→ミントブルー)。

フォント:丸みのあるフォント+手書き風アクセント。

ポイント:

・季節の花やモチーフを背景にうっすら入れる。

・「今しかない」感を短いキャッチで強調。

・SNS映えを意識したメニュー写真をメインに配置。

3. ライフスタイル提案型(ストーリー性重視)

キービジュアル:「カフェ時間を楽しむ人」のシーン写真(読書・友人との会話)。

色味:モノトーン+ワンポイントカラー(深緑やテラコッタ)。

フォント:細身サンセリフ+英字スクリプトで洗練感。

ポイント:

・「このカフェで過ごす理想の時間」をイメージさせる構成。

・小物やインテリアもフレームに入れて世界観を広げる。

・文章は短い詩のように。

うちのchatGPTは執事風の口調にしています。アイデアいっぱい広げてくれた!

ステップ3:気になる提案を深掘り

けーくん

けーくん世界観訴求型が気になります!

でも小洒落た雰囲気過ぎてターゲットに合うでしょうか?

あまり上品すぎずカジュアルにするためには?

はい、「世界観訴求型」をベースにしつつも、

“上品寄り”から“カジュアル寄り”に振る調整ポイントを加えれば、20〜30代女性にとって親しみやすい方向へ寄せられます。

カジュアル寄りにするための調整ポイント

1. 写真の選び方

NG寄り:ホテルラウンジのような静謐な店内や白基調で整いすぎたカフェ写真

OK寄り:木のテーブルにラフに置かれたマグカップや、少し散らかった本棚、外から差し込む自然光

狙い:生活感をほんのり混ぜることで「日常の延長」感を出す

2. 配色

ベージュやアイボリーは残す

深いブラウン・オリーブは少なめにし、くすみピンクやミントグリーンをアクセントに

色味を「全マット」ではなく、1〜2色は少し明るめトーンを混ぜる

3. フォント選び

英字は細身セリフよりも少し丸みのあるサンセリフ(例:QuicksandやNunito)

日本語はゴシック系や手書き風フォントを混ぜて親しみ感をプラス

見出しだけ筆記体風にしても柔らかさが出る

4. レイアウト

余白をきっちり取りすぎない

写真を枠からはみ出す・角を少し欠けさせる・手書き風イラストを挿し込む

メニューやキャッチコピーを写真の上に半透明パネルで重ねるとカジュアル感アップ

5. 演出要素

手描き風のアイコン(カップ・葉っぱ・マフィンなど)をワンポイントで

紙質の背景テクスチャ(クラフト紙やリネン調)をうっすら敷く

英字キャッチコピーを入れる場合は「全部大文字」よりも「小文字混じり」の方が柔らかい

📌まとめると、

“かっこいい”よりも“かわいい寄りのナチュラル” を意識すると、上品すぎずターゲットに刺さる世界観訴求型になります。

ステップ4:具体的な要素を詰める

けーくん

けーくんなるほど!いい感じですね。

では、具体的なレイアウト例を3つほど出してほしい!

このように、会話のキャッチボールでアイデアを膨らませていきます。

その後具体的なレイアウト例を出してもらいました。

これをそのまま使うのではなく最初のたたき台として使うのはぶっちゃけアリだな!と思います。

🏷実例:バナーやフライヤーのテーマ設定とAI提案

実際にAIと壁打ちした事例を紹介します。

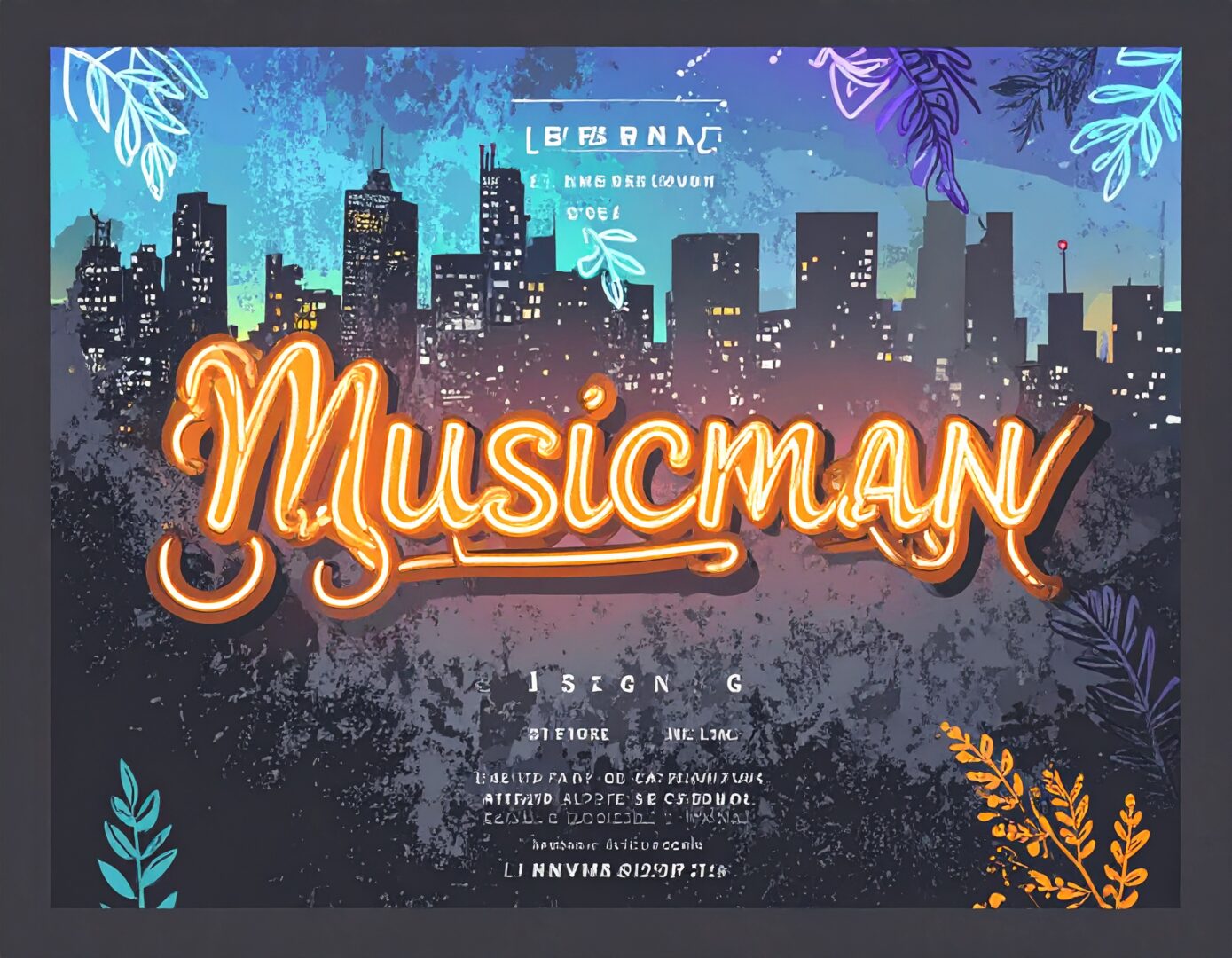

事例1:音楽イベントのフライヤー

インディーズバンドのライブフライヤーを作りたい。

バンドの音楽性は『都市的だけど温かみがある』という感じで、どう表現すればいいか悩んでいます

AIとのやりとりで出てきたアイデア:

- 夜景+ネオン:都市の夜景をバックに、温かみのあるオレンジ系ネオンサイン風

- 工業的×有機的:コンクリートの質感に、手描きの文字や植物要素を重ねる

- グラデーション活用:冷たいブルーから温かいオレンジへのグラデーション

採用した方向性:

コンクリート風のテクスチャーに、手書き風のバンド名を大きく配置し、アクセントで小さな植物イラストを散りばめる。色は グレー × オレンジ × グリーンの組み合わせ。

事例2:美容サロンのバナー広告

高級感を出したいけど、親しみやすさも表現したい美容サロンのバナー。

「高級=冷たい印象」になりがちで困っています

AIが提案した解決策:

- 素材感で高級さ:マーブル模様や金箔テクスチャー

- 色で温かさ:ピンクゴールドやシャンパンゴールド

- フォントで親しみやすさ:カリグラフィー風の手書き文字

- レイアウトで上品さ:十分な余白とシンメトリー構成

事例3:カフェのSNS投稿画像

毎日投稿するSNS画像がマンネリ化してしまいます。

統一感は保ちつつ、バリエーションを増やしたい

AIが提案したシステム化:

統一要素(ブランディング):

- フォント:2種類に固定

- メインカラー:ブランドカラー+季節カラー

- ロゴ配置:右下固定

変化要素(バリエーション):

- 週ごとにテーマ設定(商品紹介週、店内風景週、スタッフ紹介週など)

- 月ごとに配色パターンを変更

- レイアウトパターンを5種類用意してローテーション

⚖️「自分らしさ」とどう折り合いをつけるか

「AIに頼りすぎると、自分らしさが失われるんじゃないか?」

この心配、すごくよくわかります。でも実際に使ってみると、意外と逆なんです。

自分の引き出しの中にないものを提案してもらえることで、ひらめきが生まれるんです。

料理に例えてみましょう。

- AI = 食材店の店員さん

- あなた = シェフ

店員さんが「今日はこの食材が新鮮ですよ」「この組み合わせも面白いですよ」と提案してくれる。

でも、最終的にどう調理するかは、シェフであるあなたが決めるのです。

「自分らしさ」が出る瞬間

- 選択する時

- AIの提案から「これいいな」と思うものを選ぶ判断力

- 「これは違うな」と判断する感覚

- 組み合わせる時

- 複数の提案を組み合わせる発想力

- 自分の経験や好みでアレンジする能力

- 仕上げる時

- 細かい調整やニュアンスの表現

- 全体のバランスを整える技術

🌀よくある壁打ちパターンと活用法

AIとの壁打ち、慣れるといろんなパターンが使えるようになります。

パターン1:「逆張り」相談

みんながやりそうな王道のデザインじゃない、意外性のあるアプローチってありますか?

効果: 固定概念を破るアイデアが出やすい

パターン2:「制約」相談

色は3色まで、フォントは1種類だけ、という制約があるんですが、どうインパクトを出せますか?

効果: 制約の中での創造性が刺激される

パターン3:「感情」相談

見た人に『温かい』と『信頼できる』を同時に感じてもらいたいんですが、どんな要素を使えばいいですか?

効果: 感情に訴える具体的な手法が見つかる

パターン4:「トレンド」相談

今っぽさを出したいけど、一過性のブームに流されたくない。バランスの取り方を教えて

効果: 時代性と普遍性のバランスが取れる

AIとの壁打ちで注意したいこと

便利な壁打ちですが、いくつか気をつけたいポイントがあります。

1. 依存しすぎない

AIの提案をそのまま採用するのではなく、必ず自分なりのアレンジを加える。

2. 複数のAIを使い分ける

- ChatGPT:幅広いアイデア出し、構成相談

- Claude:より深く論理的な分析

- Perplexity : 信頼できる情報収集や最新情報の深掘り

- 画像生成AI:ビジュアルイメージの確認

3. 実現可能性を常に考える

AIは理想的な提案をしてくれますが、予算や技術的制約も考慮する必要があります。

4. クライアントの意向を最優先

AIの提案が面白くても、クライアントのブランドイメージから外れていたら意味がありません。

壁打ち効果を最大化するコツ

コツ1:具体的に相談する

❌ 悪い例:「おしゃれなデザインのアイデアをください」

⭕ 良い例:「30代女性向けのヨガスタジオで、リラックスできる空間をイメージさせるポスターのアイデアをください」

コツ2:「なぜ?」を聞く

AIが提案してきた理由を聞くことで、デザインの根拠が理解できます。

例: 「なぜこの色の組み合わせを提案したんですか?」 「この配置にする理由を教えてください」

コツ3:段階的に深掘りする

一度に全部決めようとせず、大枠→詳細の順で進めます。

- 全体のコンセプト・方向性

- 色とレイアウトの大枠

- フォントと細部の調整

- 最終的な微調整

コツ4:参考事例を共有する

「こんな感じの雰囲気で」という時は、参考になる作品やブランドを具体的に伝える。

まとめ:考えるヒントは”ゼロから”でなくていい

長い間、クリエイティブな仕事では「ゼロから生み出す」ことが美徳とされてきました。

でも、本当にゼロから始める必要があるでしょうか?

今日覚えて帰ってほしいこと

- アイデア出しの壁は誰にでもある → 一人で抱え込む必要はない

- AIは優秀な壁打ち相手 → 判断せずに提案してくれる存在

- 提案から選択するのはあなた → 自分らしさは選択の中に宿る

- 段階的に深掘りする → 一気に完璧を求めない

- 最終決定権は常に人間 → AIは材料提供者、シェフはあなた

「考えるヒント」の新しい常識

従来の考え方: アイデアは自分の頭の中からひねり出すもの

新しい考え方: アイデアは対話の中から生まれるもの

音楽家が楽器と対話しながら曲を作るように、画家がキャンバスと対話しながら絵を描くように、私たちもAIと対話しながらアイデアを育てていく。

これは手抜きでも依存でもありません。新しい時代の、新しい創作スタイルです。

アイデアに詰まった時は、ぜひAIとの壁打ちを試してみてください。きっと新しい発見があるはずです。

次回は、「ロゴってむずかしい。でもAIに相談するとちょっとラク」について詳しくお話しします。

ロゴ作りが初めてでも、AIと一緒ならポイントを押さえて創作できる方法をお伝えする予定です!